- 更新日 2024.03.01

- カテゴリー Webマーケティング

建設業の集客方法をプロが徹底解説仕事をもらう方法教えます【初心者向け・事例付き】【2024年最新版】

建設業者は、長年、オフラインの紹介や下請け業務などによって業務を展開してきました。

5次請け、6次請けなどのいわゆる「多次受け構造」は世界的に見ても、珍しい状況であり、下請け業者の利益率が下がっている原因になっています。

しかしビジネス全体がアナログからデジタル化に舵を切って久しい現在、建設業者も変化の時期を迎えています。

ではアナログからデジタルに変遷するなかで、どのようにして集客をするべきなのでしょうか。

今回はデジタルを利用して、建設業者が集客をする方法とコツ、流れなどについて解説します。

成功事例も掲載しておりますので、ぜひ参考になさってください。

※建設業に強いホームページ制作会社に依頼したい場合は、こちらをご参照ください!

建設業はなぜ元請けの集客ができない?

「建設業者」とひと言でいっても、土木や建築、大工、塗装、造園など、さまざまな業種があります。

これらの施工をひとまとめに手がけている業者は、ほとんどおりません。

それぞれの仕事を専門的な業者が協力して進めています。

しかしどの業種も、効率的に集客できていないのが現状です。

関係のある元請け企業からの紹介・協力会社を通じて得た孫請けの仕事など、大規模な現場になると5次請け・6次請けになってしまい、収益性が下がってしまいます。

なかには「レギュラーで仕事が降りてくるんだから、別に困っていない」と感じている経営者の方もいるかと思います。

しかし知人からの紹介だけで仕事を受けていると、悪循環につながる可能性がありますし、あまりにリスキーです。

「知り合いからの紹介」だけで経営することが危険な3つの理由

では、知人からの紹介だけを頼りに仕事をこなすことが危険な理由をご紹介しましょう。

1.利益率が低くなり、効率が悪い

多次請けの下層で働くと、利益になりにくい仕事だけが降りてくることもあるでしょう。労働時間は同じにも関わらず売り上げが下がるので、効率が悪くなってしまいます。

さらに、売り上げが下がると仕事に対するモチベーションが下がってしまうので、施工のスピードや仕上がりの品質自体に悪影響が生じることもあるのです。

2.社員の退職にもつながる

会社自体の利益が出ないということは、現場でがんばってくれる職人に払える給料が下がってしまうということです。

すると、人材がどんどん流出してしまう危険もあります。

特に建設は若手の人材不足が進行している業界です。

再雇用が難しいので、当分の間はマンパワーが減少し、さらに売り上げが下がるという悪循環に陥ってしまいます。

3.紹介先と共倒れしてしまう可能性も

紹介先の企業が少ない場合、その企業が倒産すると自社にまで大きな影響が及びます。

紹介以外で継続的に集客をすることで、リスクを分散できます。

たとえ、大手であっても安心はできない現代のビジネスだからこそ、常に不測の事態に備えておく必要があります。

建設業者が集客できない3つの理由

では、どうして建設業者は知り合いの企業に依存してしまい、利率が高い仕事を集客できないのでしょうか。その理由として考えられるのは、以下の3点です。

そもそも認知されていない

多くの業者が抱えている悩みでしょう。

ホームページすらなく、自社の知名度が低く、依頼されないというパターンです。

例えばBtoCのリフォーム会社を経営していても、チラシなどでしかお客にアプローチできません。

「ちょうどリフォームを考えていた」というお客でないと、チラシはほとんど捨てられてしまいます。

またリフォーム業者もWeb上で選ぶのがほとんどです。

よって集客率が下がってしまいます。

ホームページに来ても顧客が求める情報がない

ホームページを作ったはいいが、顧客が知りたい情報は掲載されていなければ選ばれることはありません。ホームページに内容を記載する場合は顧客のニーズを分析しましょう。

- 顧客はどのような視点で業者を探しているのか

- どのようなニーズがあるのか

- 何を不安に思っているのか

上記のようなポイントを把握し、ホームページに記載すべき事柄を決めましょう。

ホームページを作ったが、顧客に見られない

ホームページをつくったが、検査しても順位が上がってこず、効果が出ていない場合もあります。

検索順位を高めるために施策を講じることを「SEO対策」といいます。

多くの建設業者の場合、ホームページをつくった時点で満足してしまい、その後、全く更新していないという問題があります。

こうした場合、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位に表示されません。

逆に顧客に有益な情報をブログで更新したり、施工の事例をアップしたりすることで、サイトの評価が高まり順位が上がります。

その分、多くのお客様に見てもらえるので、集客率もアップするのです。

建設業の集客の流れ

これらの問題を解決するために、建設業者はホームページをつくる前の段階からマーケティングをする必要があります。

顧客のニーズや競合他社の強みと弱みを把握したうえで、ホームページを作成し、しっかりと運用をしましょう。

では流れに沿って、やるべきことを解説します。

現在では「フレームワーク」といってやるべきことを図解できますので、マーケティングを一切やってこなかった方でも、やるべきことさえ掴めば、迷うことなくビジネスプランを構築できます。

まずは利用できる制度やサービスをすべて使う

まずは集客に役立つツールや制度に登録しておきましょう。大きく分けて以下の3つがあります。

1.自治体に登録する

リフォームを考えている消費者のなかには自治体に相談をする方もいらっしゃいます。

自治体は要望を受けて、登録済みの業者をあっせんするのです。

自治体経由で元請け仕事を受けられる可能性があります。

例えば大阪府の「大阪府住宅リフォームマイスター制度」では大阪府が指定しているNPO団体の「マイスター登録団体」がリフォーム業者を消費者に紹介しています。

2.建設業者紹介サイトに登録をする

Webサイトのなかには、消費者向けに建設業者を紹介するサイトがあります。

いわば「食べログ」の建設業界バージョンのようなものです。

代表的なサービスでいうと「リフォーム評価ナビ」や「ホームプロ」などです。

こうしたポータルサイトに登録することで、検索ユーザーに発見されやすくなります。

場合によっては、登録料金がかかる場合がありますが、新規顧客の効果が期待できます。

3.SNS

FacebookをはじめTwitterやInstagramなどのSNSは広告・宣伝の場になります。

Facebookが最もビジネス向けではありますが、Instagramでは「足場映え」といって、建設足場の複雑さが多くの層に人気になっているようです。

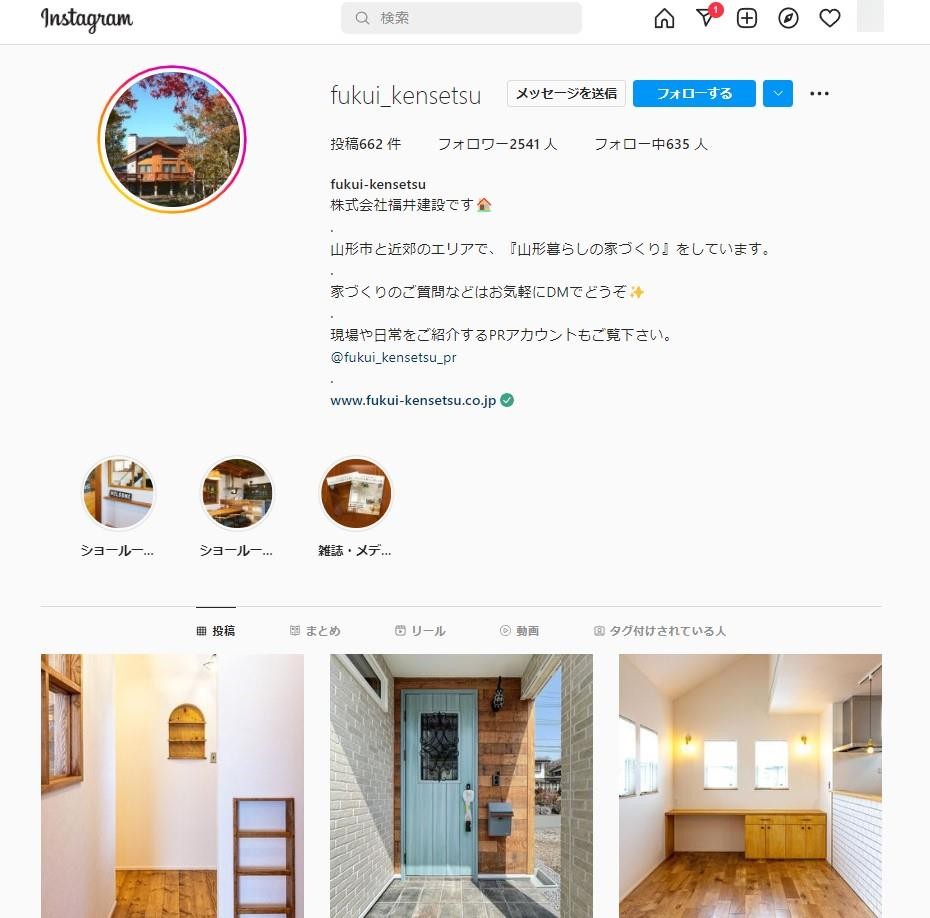

近年では若年層だけでなく幅広い世代もSNSを利用しており、建設会社のみならずあらゆる業種の企業がブランディングや情報発信で活用しています。TwitterやInstagramなどで、例えば社員らがお菓子を食べて小休止をとっているのほほんとした様子など、業務の様子のみならず日々の様子を気軽に発信すると、ユーザーは企業に親しみを感じてもらいやすくなります。書き込み・メッセージ機能などで、ユーザーとコミュニケーションも取れるため、ファンも生まれやすくなるのです。

山形市と周辺エリアで住宅作りを提供している福井建設のInstagramでは、木造のきれいな内装の写真が多く投稿されています。

このような写真を建築時のこだわりとともに定期的に投稿することで、ユーザーに「山形県にある木造のおしゃれな建設会社」というイメージを与えることができるでしょう。しかも、ユーザーの「輸入ドアはどこのメーカーですか?」という書き込みにも、「アメリカのJELD-WENというメーカーになります」と1営業日以内に返信したりして、コミュニケーションをとっています。

投稿時はハッシュタグを抜かりなく設定しましょう。ターゲットとするユーザーがキーワード検索するであろうキーワードをハッシュタグ設定すれば、それらの検索キーワードで自社の投稿を見つけてもらいやすくなります。

3C分析で「顧客」「競合」「自社」の現状を分析する

さて、登録できるサービスに登録したら、実践的なマーケティングに入りましょう。

はじめに「3C分析」を用いて「顧客のニーズ」「競合との差別化」「自社の強みと弱み」を分析しましょう。

3C分析とは「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の頭文字をとってつくられたツールです。

この3つの要素は集客をするうえで欠かせません。

では各項目について簡単に説明しながら作成するポイントを解説します。

(引用:【建設業のネット集客講座②】お客様と競合を分析し、自社の「強み」をつくる)

1.「顧客(Customer)」

顧客の分析・設定をしないと、後にどのようなWeb集客の施策を行っても、集客効果が出ません。そして、施策の費用対効果も悪化するのです。

例えば、外壁・屋根周りのリフォームを専門とする建設会社なら、リスティング広告であれば本来は「外壁塗装 横浜」などの検索キーワードで自社ホームページが検索に出るべきです。しかし、ターゲット設定をしていないため、リスティング広告のキーワードをテキトウに設定をしてしまい、「トイレ リフォーム 横浜」などの専門外のキーワードで自社ホームページが検索に出てクリックされると、無駄な広告費用が生じるのです。

顧客の分析では、顧客がどのようなサービスを求めているか、どのようなことに悩んでいるかなどを分析します。また、市場は伸びているのか、顧客はどのように業者を探すことが多いのかなども分析します。そして、顧客の年齢や性別、職業、肩書、居住地などを具体的に設定していくのです。

2.「競合(Competitor)」

競合の強みと弱みを考えましょう。

リフォーム会社ならば地域のライバル店になりますし、塗装会社や電気工事店ならば、現場でよく顔を合わせる業者になるでしょう。

競合と同じ強みを打ち出すのではなく、競合が顧客のニーズを埋められていない部分を把握する必要があります。

あらかじめ、設定した顧客のニーズを起点にして、競合の強みと弱みを設定しましょう。

3.「自社(Company)」

最後に顧客のニーズと競合の強み、弱みを判断したうえで、自社の強みと弱みを設定しましょう。

すると、おのずと「顧客の満たされていないニーズ」が見えてきます。

ここに注目して事業を進めていく必要があります。

「自社がどのような価値を与える業者であるべきか」「競合とどう差別化をするべきか」を決めましょう。

ホームページを制作する

顧客のニーズを判断し、他社との差別化ができたら、実際にホームページを作成しましょう。

作成する際は、あらかじめ3C分析を見直すことをおすすめします。

- 顧客はどのような施工を望んでいるのか

- どのような金額・費用を望んでいるのか

- どのようなサービスを望んでいるのか

などのニーズを判断し、顧客に訴求すべき内容を記載していきましょう。

必ず主語は自社で顧客に向けてアピールする文章でないと、顧客は読んでくれません。

継続的にコンテンツを追加する

さて、ここからが難しい部分です。

ホームページができあがった時点で「終わり」ではありません!

ホームページは、自社の魅力を宣伝するために役立つツールですが、見てもらえなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

継続的に運用することが必要不可欠です。

関連記事:建設業のSEO対策のポイントとは?プロが実践しているノウハウを公開!

では具体的にどのように運用するべきなのでしょうか。

建設業者がホームページを運用する手段は大きく分けて2つあります。

1.ブログ

企業としてのブログを更新するのは、とても有効な手段です。

例えば塗装業者であれば「外壁塗装におすすめの塗料5選」や「初めて塗装業者に施工を依頼する際に気をつけるべきポイント」などの記事をアップすることで、多くの消費者の方に見てもらいやすくなります。

こうした有益なコンテンツを更新することでGoogleやYahoo!などの検索エンジンからの評価も高まり、検索順位の向上につながります。

ただし建設業者の方に限りませんが、普段から文章を書く習慣がある方は少ないでしょう。

こうした場合、ひと言だけの投稿や、事業に関係のない投稿をすることがよくあります。

しかしそれでは読者にためになる記事をアップできません。

必ず読者のことを考えて、メリットにつながるブログを更新するように心掛けましょう。

2.施工事例

ブログを書くよりも手ごろにホームページを更新できるのが施工事例です。

また自社の技術力をアピールできますので、現場の写真を撮影しておきましょう。

これまでに手がけた施工の様子を写真と文章で、顧客にアピールしましょう。

完成後の建物の形状はもちろん、施工前のものも載せることによってビフォーアフターがわかりやすくなります。

またお客様との打ち合わせの流れや、仕事に励む職人の姿なども掲載しましょう。

リフォームや新築工事を考えている消費者や、下請け先を探している企業にとって、工事内容がわかりやすくなり、依頼しやすくなります。

リスティング広告

リスティング広告とはGoogleやYahoo!の検索画面の一番上に表示される広告です。

検索順位を高めるための施策を打たなくとも、検索上位に表示されるのがメリット。

反対にコストがかかるのがデメリットになります。

あらかじめ、集客のために割けるコストを算出して、余裕があれば試して見るのも手段の1つです。

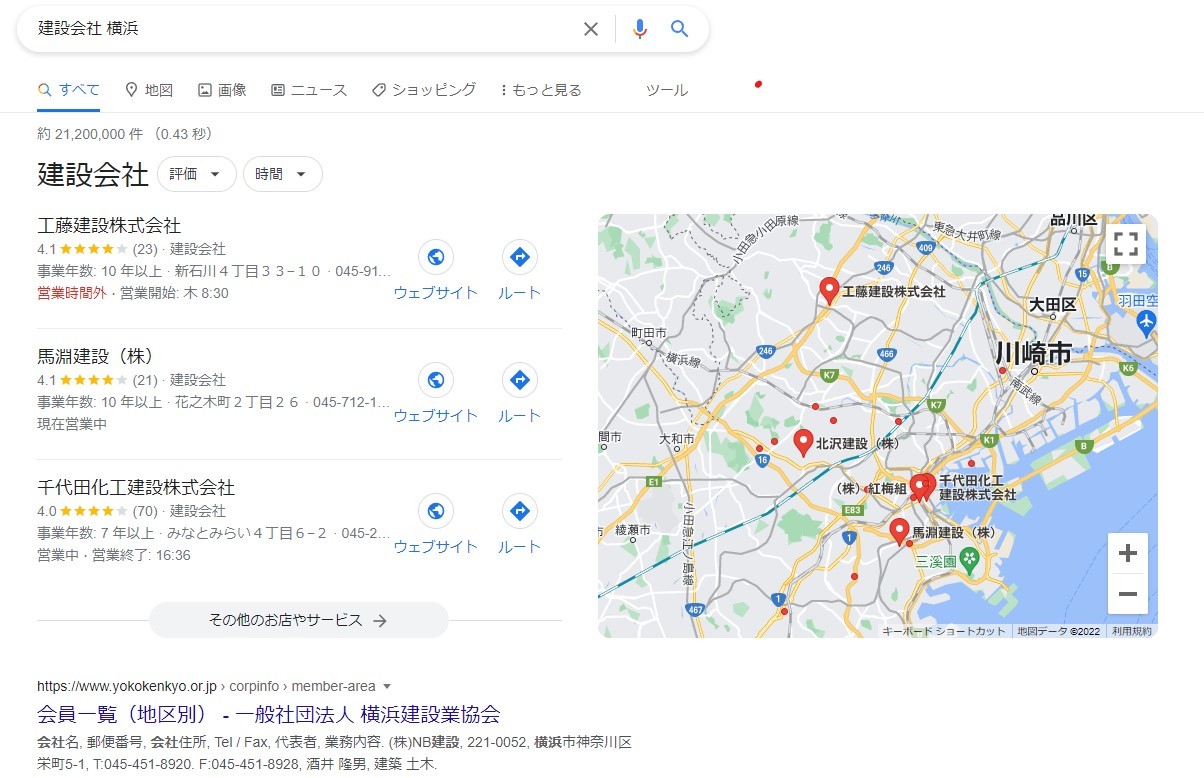

MEO

MEOとは、マップエンジン最適化(Map Engine Optimization)と呼ばれ、Google Mapを対象とした地図エンジン上の最適化を図ること。「ローカルSEO」とも呼ばれます。

会社に相談・依頼する意欲が高い顧客の多くは、Googleで地域名をキーワード入力して検索します。上記のように、検索してGoogle Mapとともに上位表示される会社名は、必然的に検索ユーザーの目に留まりやすくなるのです。

MEOで自社ホームページを上位表示するには、Googleマイビジネスの登録内容を充実させたり、自社ホームページのSEOを継続的に強化したりなどする必要があります。

セミナーや相談会などのリアルの施策

ここまでWeb上での集客方法を解説してきましたが、もちろんオフラインでの集客方法も効果を発揮します。

というのもホームページやリスティング広告などは顧客と接触する頻度は高いのですが、「深く」接することはできません。

その点、住宅相談会を開いたり、リフォームセミナーなどを催したりと、顧客と顔を合わせて接触すると、深いコミュニケーションが取れるので、成約につながりやすくなります。

例えば接触回数が多いWeb上で宣伝をして、リアルのコミュニケーションにつなげ、成約につなげるなど、ネットとリアルを上手く組み合わせることで成約率が高まります。

メルマガで集客

メルマガ配信は、チラシやファックスなどに比べて、印刷代がかかりません。また、一度の送信で、複数の相手に一括で送信できるため、テレアポよりも営業コストの削減ができます。

また、専用のメール配信システムを使えば、自動送信ができるうえ、メールの開封率やメール内に記載の会社ホームページへのリンクのクリック率なども測定可能。クリック率などが低いと分析できれば、メール内容を変えることで、メルマガの効果を高められるのです。建設会社向けのメール配信システムでは、「配配メール」などが挙げられます。

画像引用:配配メール

手持ちの顧客リストに各企業ごとにメールアドレスも記載があれば、一斉に送信できます。初回のメルマガ送信で反応がある企業だけをリストにまとめれば、それらの企業に対して新たな営業施策を講じることができます。

建設業の集客の成功事例

ここまでの手法を上手く組み合わせてホームページから集客に成功している企業をご紹介します。

成功した建設業者は、どのような施策を推進しているのでしょうか。

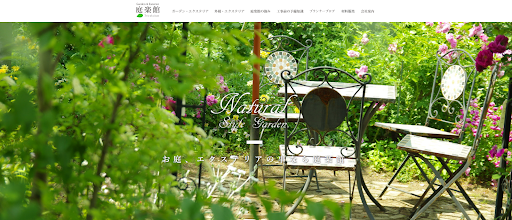

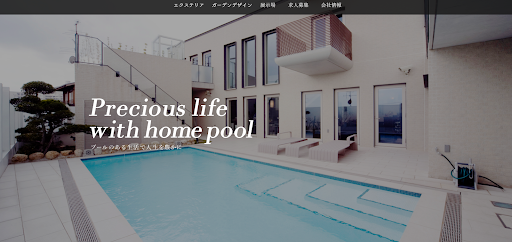

富士川商事ヤシロ店さま

兵庫県加東市を拠点にエクステリアの販売や設置工事をBtoCで手がける富士川商事ヤシロ店さま。

ホームページ公開前は加東市内からの依頼が多く、その他の地域にもレンジを拡大したいというニーズでした。

なお、長年ホームページの更新をしておらず、問い合わせもほぼなかったそうです。

2015年から運用を開始しました。

具体的にいうと、地域を加東市、西脇市、小野市、加西市、多可町と広げサイト内の施工事例やブログの作成行い、SEO対策をしたことで加東市以外の地域の検索順位を上位に持ってくることができました。

月の訪問ユーザー数は500人ほどから1,600人以上にまで成長。

そのぶんお問い合わせも獲得することができたのです。

株式会社ティーエムアドヴァンス

株式会社ティーエムアドヴァンスさまは、千葉市若葉区でエクステリアの工事や外構工事を手掛けている会社です。

自社で展示場を持っておりましたが、来場者が増えない状況が続いていました。

そこでまずは「ファン」を増やすことをはじめました。

ブログでエクステリアの工事のポイントや特徴など、有益な情報を提供し続け、サイト訪問者数を増やす施策を打ったのです。

するとサイトへのアクセス数は運用開始前に比べて月に750人近くも伸びました。

その分、来場者数も右肩上がりになっています。

建設業のWeb集客のメリット

メリットをあらためて整理しておくことで、Web集客をする決断がしやすくなります。冗長の決裁が下りやすくするための参考にしてください。

営業コスト削減

テレアポ・FAX送信・チラシ投稿などの営業方法に比べて、Web集客なら一度ホームページやSNSアカウントを作成すれば、ホームページやSNSが事実上24時間営業代理の役割を担ってくれるのです。しかも、印刷代やテレアポに必要な人件費などもかかりません。ホームページをWordPressで作る場合、サーバー代とドメイン代は毎月かかりますが、それぞれ毎月数千円程度で済みます。

営業コストをより削減する例の1つに、ホームページでお役立ち情報を掲載した記事を定期的に投稿する際、顕在的キーワードで検索流入される記事を優先的に作成することをおすすめします。例えば、「外壁 ひび割れ」というキーワードの記事よりも、「外壁塗装 費用相場」というキーワードで検索流入される記事を優先して作成するのがいいです。

「外壁 ひび割れ」というキーワードの場合、検索意図としては「外壁のひび割れの原因を知りたい」と思われます。対して「外壁塗装 費用相場」の場合、検索意図としては「外壁塗装を業者に依頼する際の費用の相場を知りたい」と思われ、すぐに「すぐに業者にお願いしたいユーザー」が検索するキーワード。そのため、依頼する意欲が高いユーザーが検索するであろうキーワードから優先的に記事を作成していけば、問い合わせ獲得に結びつきやすいのです。

信頼度が上がる

施工実績やお客様の声などの記事を定期的に投稿し続けていると、ユーザーから「こんな風にていねいに施工してくれるんだ」「こんなお客さんの反応があるから、施工品質も接客も安心できる」と感じてもらいやすくなるのです。

このように会社への信頼が高まれば良い口コミも広がって、連鎖的に自社ホームページへの流入・問い合わせ数が増えたりするのです。動画によって施工している様子や施工実績、お客様インタビューなどをコンテンツにして投稿すると、より信頼されやすくなります。

自社で集客できない場合はどういう会社に依頼すればいい?

このように、ホームページを開設して、しっかりと運用をすれば成果がでます。

その結果、新たな顧客が増えていき、元請けの仕事も増えるのです。

とはいえ「現場に出ている時間が長く、ホームページを開設、運用する時間がない」という声も聞かれます。

もし自社では手が回らない場合は、プロの業者に依頼することをおすすめします。

ここで気をつけたいのが依頼先の業者選びです。

ホームページの運用を担う企業はたくさんあり、それぞれで得意分野が違います。

飲食業界に特化した会社もあれば、電気業界のスペシャリストもいる。

なので、建設業者に特化したホームページ制作会社にご依頼することがおすすめです。

また制作から運用までをワンストップで手がける会社に依頼することで、無駄なコストを省いて効果的な集客ができるようになります。

もしご自身で集客ができなそうだったら、プロに依頼することをおすすめします。

建設業界の集客方法まとめ

今回は建設業者が集客する方法について、解説しました。

繰り返しになりますが、古くからの付き合いなどに依存をするのは危険です。

また多次請けの下層で施工をし続けると、利益率が伸びていきません。

これだけデジタルが進化した現代だからこそ、建設業者の方々もWebを用いて集客をしましょう!

その結果、元請けからの仕事を確保できる確率が高まりますし、客数が増えて企業規模の拡大も見えてきます。

もしホームページを制作会社に依頼したい場合は、Web幹事にご相談ください。

Web幹事は、あなたに最適な制作会社を無料でマッチングするサービス。

制作を経験したプロが丁寧にヒアリングした上で、最適な制作会社を選定・ご紹介します。

コンサルタントのご紹介

岩田

Web制作会社を設立し、

岩田

Web制作会社を設立し、

3年間で上場企業を含む50社以上制作に携わらせていただきました。

様々なお客様のWeb制作を実際に行ってきましたので、

初心者の方でも安心してご相談ください!

もちろん紹介した会社に必ず発注する必要はありません。

ホームページの制作・発注にお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

Q. 建設業の集客が難しい理由は?

建設業の集客が難しい理由は「そもそも認知されていない」「ホームページに来ても顧客が求める情報がない」「ホームページを作ったが、顧客に見られない」等の理由が挙げられます。

Q. 建設業者がホームページを作るメリットは何ですか?

集客効果を高められるのが大きなメリットです。ホームページで自社の情報を発信することで、多くの人にアクセスしてもらえます。さらに、施工事例やお客様の声などを掲載すれば信頼度も上がり、新たな顧客を獲得しやすくなります。

ホームページ制作の相場ガイドブックを

無料でプレゼントします!!

ホームページの相場に関するガイドブックを

無料でプレゼントいたします!

・コーポレートサイト

・ランディングページ

・ECサイト

・オウンドメディア

・採用サイト

の相場の情報を徹底解説。

さらに相場を理解するためのポイントや

ホームページを業者に依頼する前の準備方法も

合わせて解説。

ホームページを依頼したいが、相場が分からず心配

という方はぜひダウンロードしてください。

この記事を書いた人

緒方 優樹

専門分野: 建設,SEO,マーケティング

大学卒業後、ライターのキャリアをスタート。著名人や企業経営者などをはじめ、年間100人以上のインタビュー記事を執筆する。2018年3月から建設業界特化型のデジタルマーケティング会社「BRANU株式会社」にジョイン。SEOまわりの設計や、ライティングを手がけている。

このライターの記事一覧