- 更新日 2024.03.19

- カテゴリー ECサイト

ECサイト(ネットショップ)制作で申請できる3つの補助金【2024年最新版】

「インターネットで商品を販売するサイトを作るときに申請できる補助金、助成金はどんなものがあるの?」

「ECサイト制作の補助金、助成金を申請できる条件は?」

「ECサイト制作で申請できる補助金、助成金はいくらくらい?」

この記事ではECサイト(ネットショップ)を構築する際に申請できる3つの補助金(小規模事業者持続金、IT導入補助金、事業再構築補助金)をご紹介します。

国の政策であるデジタル化推進によりECサイト制作に活用できる補助金は様々なものが準備されています。令和4年度2時補正予算案では新型コロナに続き、昨年より続く物価高など、事業環境の変化に対して支援がされています。

申請できる補助額は補助金により大きな違いがあり、事業規模、事業の内容により検討が必要です。どの補助金が事業にあっているのか、どのくらいの補助額が見込めるのか、この記事を参考にご検討ください。

なお、本記事は情報の正確性を担保するため、株式会社MITOSの代表取締役社長、経営財務コンサルタントの水戸 脩平さんに記事の監修をしていただいています。

注意 この記事で紹介する補助金には審査があります。補助金の対象は複雑なので、よく記事をご覧になったうえで申請をしてください。なお、2022年に申請可能だったものづくり補助金は現在、対象外となっていますので注意してください。

※ECサイト制作を検討している方はWeb幹事にご相談ください。目的や予算などから最適な制作会社をご紹介します。相談無料で、制作会社からの営業もありません。

ECサイト制作に役立つ記事もご覧ください

【プロ監修】売れるECサイトの作り方を準備から開設・集客まで解説

ECサイト構築を検討中の方はこちらもチェック!費用の相場やおすすめの会社まとめ

ECサイト制作で申請できる補助金、助成金

ECサイト(ネットショップ)制作で申請できる補助金は個人事業主、中小企業、中堅企業が対象です。ここでは、主に国が進める政策に対する補助金について解説します。地方自治体が実施している助成金も多数あり、全てはご紹介できませんので検索方法をページ下部にてご紹介します。

ECサイト制作で申請できる補助金は4種類

ECサイト構築で申請できる4つの補助金(小規模事業者持続金、IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金)の概要は以下となります。

|

種類 |

適用要件 |

上限金額 |

|

ウェブサイト関連費 |

[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠]200万円 [卒業枠] 200万円 [後継者支援枠]200万円 [創業枠] 200万円 [インボイス枠]100万円 補助総額の1/4 |

|

|

ITツール導入 ※対象のみ |

通常枠(A類・B類)補助対象経費の1/2(上限450万) デジタル化基盤導入枠 補助対象経費の3/4、 2/3(上限350万) |

|

|

広告宣伝・販売促進費 |

通常枠:100万~8,000万 中堅企業等1/2、4,000万円超は1/3 大規模賃金引上枠:8,000万円超~1億円 中小企業者等2/3、6,000万円超は1/2 中堅企業等1/2、4,000万円超は1/3 回復・再生応援枠:100万~1,500万 最低賃金枠:100万~1,500万 グリーン成長枠:100万~1.5億 中小企業者等1/2、中堅企業等1/3 |

ECサイトの補助金:小規模事業者持続化補助金

出典:小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は小規模事業者及び、一定の要件を満たす特定非営利活動法人を対象にした補助金です。

働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等、制度改革が行われる中、持続的な発展を後押しするため販路開拓や業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援します。

この補助金の窓口は日本商工会議所となっており、地域の商工会議所、または商工会の支援を受けながら事業を実施する必要があります。

対象事業者

日本国内に所在する小規模事業者、個人事業主、又は日本国内に本店を有する法人で、以下の1~4の要件を全て満たす必要があります。

1. 小規模事業者であること

|

業種 |

人数 |

|

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) |

常時使用する従業員の数 5人以下 |

|

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |

常時使用する従業員の数 20人以下 |

|

製造業その他 |

常時使用する従業員の数 20人以下 |

補助対象者の範囲

|

補助対象となりうる者 |

補助対象にならない者 |

|

○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会 社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士 業法人(弁護士・税理士等)) ○個人事業主(商工業者であること) ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人 |

○医師、歯科医師、助産師 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様) ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ○一般社団法人、公益社団法人 ○一般財団法人、公益財団法人 ○医療法人 ○宗教法人 ○学校法人 ○農事組合法人 ○社会福祉法人 ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上 の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ○任意団体 等 |

※出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要項 P5

2..資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)

3.確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

4.過去10か月以内に下記①、②の本補助金の採択を受けて補助事業を実施していないこと

①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」

②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

詳細な対象事業者の規定は、小規模事業者持続化補助金の公式サイトで確認してください。

補助対象事業

ECサイト(ネットショップ)構築で対象となる経費は③ウェブサイト関連費のみです。

③ウェブサイト関連費

補助金の対象となる事業は販路開拓を目的としたECサイトの構築、更新、改修、開発、運用にあたる経費です。

|

対象となる経費例 |

対象とならない経費例 |

|

・商品販売のためのウェブサイト作成や更新 ・インターネットを介したDMの発送 ・インターネット広告 ・ バナー広告の実施 ・効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策 ・ 商品販売のための動画作成 ・システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、 スマートフォン用のアプリケーション、業務システムなど) ・SNSに係る経費 |

・商品・サービスの宣伝広告を目的としな い広告(単なる会社の営業活動に活用さ れるものとして対象外) ・ウェブサイトに関連するコンサルティン グ、アドバイス費用 ・補助事業期間内に公開に至らなかった 動画・ホームページ・ランディングページ |

※出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要項 P14

注意すべき点は、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

対象要件

以下の1~3を満たす必要があります。

1策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路 開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

※参考資料P4~6を参照

2.商工会又は商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

※商工会、商工会議所どちらの管轄になるかは、以下を参照ください。

|

商工会 |

商工会議所 |

|

|

管轄官庁 |

経済産業省 中小企業庁 |

経済産業省 経済産業政策局 |

|

地区 |

主として町村の区域 |

原則として市の区域 |

|

(商工会議所及び他の商工会と地区は重複しません) |

||

|

事業 |

中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業 |

地域の総合経済団体として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。 |

出典:全国商工会連合会

申請書を補助金事務局に提出する前に、地域の商工会議所、又は商工会に写し等を提出し事業支援計画書(様式4)の作成、交付を依頼します。

なお、商工会議所、商工会の会員である必要はありません。また、事業所がどちらに属するかについては、市役所や区役所などの地方自治体に問い合わせてご確認ください。

商工会議所の「小規模事業者持続化補助金」解説ページ

商工会の「小規模事業者持続化補助金」解説ページ

3. 国が助成する他の制度と重複しないこと

3.(3)以下に該当する事業を行うものではないこと

○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。

○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

申請スケジュール

公募要領公開:2022年3月22日(火)

申請受付開始:2022年3月29日(火)

申請受付締切:第11回:2023年2月20日(月)

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年2月13日(月)

※電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。

参照資料:令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 公募要領 第6版:2022 年12月16日

ECサイト制作の補助金:IT導入補助金

画像引用:IT導入補助金2022

IT導入補助金はITツールを導入することにより、業務の効率化や売上アップを支援するための補助金です。ECサイト制作でIT導入補助金を申請する場合は、IT導入補助金事務局に登録されたITツールを組み込む必要があります。

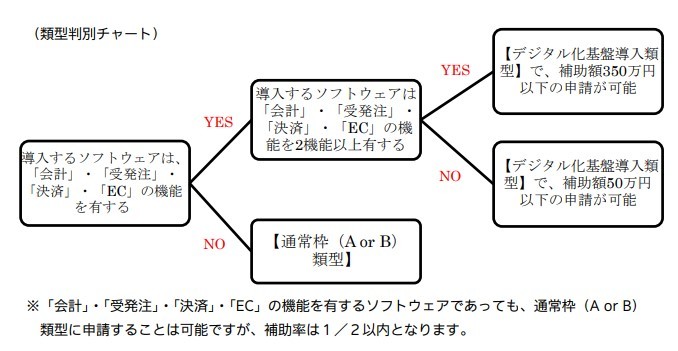

2022年の公募枠には通常枠(A・B類型)のほか、「デジタル化基盤導入枠」があります。「デジタル基盤導入枠」は、補助対象の受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに特化され、PC、タブレット等のハードウェアにかかる購入費用も補助対象になっています。

また、ソフトウェア費、クラウド利用料(最大2年分)も対象になります。「デジタル基盤導入枠」では、導入するITツールが「会計、受注、決済、EC」と限定されるところに注意が必要です。

申請にあたり、以下の類型判別チャートでどの型で申請が相応か判定することが出来ます。

補助対象者

補助対象者は中小企業、小規模事業者であり、全ての要件が満たされる必要があります。

中小企業・個人事業 ※資本金・従業員規模の一方が表以下の場合対象

|

業種・組織形態 |

資本金 (又は、出資の総額) |

従業員(常勤) |

|

製造業、建設業、運輸業 |

3億円 |

300人 |

|

卸売業 |

1億円 |

100人 |

|

サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |

5,000万円 |

100人 |

|

小売業 |

5,000万円 |

50人 |

|

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |

3億円 |

900人 |

|

ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |

3億円 |

300人 |

|

旅館業 |

5,000万円 |

200人 |

|

その他の業種(上記以外) |

3億円 |

300人 |

|

その他の法人 |

||

|

医療法人、社会福祉法人、学校法人 |

- |

300人 |

|

商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 |

- |

100人 |

|

中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 |

- |

主たる業種に記載の 従業員規模 |

|

特別の法律によって設立された組合またはその連合会 |

- |

主たる業種に記載の 従業員規模 |

|

財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) |

- |

主たる業種に記載の 従業員規模 |

|

特定非営利活動法人 |

- |

主たる業種に記載の 従業員規模 |

小規模事業者

|

業種分類 |

従業員(常勤) |

|

|

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |

5人以下 |

|

|

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |

20人以下 |

|

|

製造業その他 |

20人以下 |

|

対象事業

ECサイトに導入できるツールとして以下のような導入事例があります。

・問い合わせシステムにチャットボットツールを導入し、業務効率化を図る

・顧客情報の一元管理、予約、来店など、行動履歴から集客、営業施策のツールの導入

・EC決済サービスの導入

・受発注管理ツールの導入

・決済サービスの導入

・予約サイトの一元管理システム導入

補助対象となるITツールの分類

補助の対象となるITツールは以下の通り分類されます。

大分類Ⅰ ソフトウェア

大分類Ⅱ 機能拡張、データ連携、セキュリティ

大分類Ⅲ 導入コンサルティング、

導入設定、マニュアル作成、導入研修

保守サポート

ITツールの要件

通常枠 AB型

下記の事前に登録された業務プロセスから導入するITツールを選択し交付申請を行います。

申請する類型により必要業務プロセス数が決められています。

業務プロセス表

|

種別 |

Pコード |

プロセス名 |

|

|

業 務 プ ロ セ ス |

共通プロセス |

共P-01 |

顧客対応・販売支援 |

|

共P-02 |

決済・債権債務・資金回収管理 |

||

|

共P-03 |

調達・供給・在庫・物流 |

||

|

共P-04 |

会計・財務・経営 |

||

|

共P-05 |

総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス |

||

|

業種特化型 プロセス |

各業種P-06 |

業種固有プロセス |

|

|

汎用プロセス |

汎P-07 |

汎用・自動化・分析ツール (業種・業務が限定されないが生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用ソフトウェア) |

|

必要なプロセス数

|

プロセス数 |

||

|

通常枠 |

A型 |

1以上 |

|

B型 |

4以上 |

デジタル化基盤導入枠

1.ITツールは大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」区分されるもので “会計・受発注・決済・EC”の機能を必ず1種類以上含んでいる必要がある。

2.大分類Ⅱ「オプション」、Ⅲ「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①の要件を満たしていること。

3.交付申請にあたり、大分類Ⅰは必須である点に注意すること。

補助金額

補助金額は申請したコースにより変わります。「会計」「受発注」「決済」「EC」の機能を有するソフトウェアであっても、通常枠(A or B)類型に申請することは可能ですが、補助率は1/2以内となります。

|

補助金申請額 |

補助率 |

補助対象 |

賃上げ目標 |

||

|

通常枠 |

A型 |

30万~150万円未満 |

1/2以内 |

ソフトウェア費 クラウド利用料 (1年分) 導入関連費 |

加点 |

|

B型 |

150万~450万円以下 |

必須 |

|||

|

デジタル化 導入枠 |

ITツール |

5万~50万円未満 |

3/4以内 |

ソフトウェア購入費 クラウド利用費 (最大2年分) 導入関連費 |

× |

|

ITツール |

50万~350万円以下 |

2/3以内 |

※1会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上

※2会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上

※デジタル化基盤導入類型の第19次締切回のみ補助額「下限額なし」となります

申請手続き

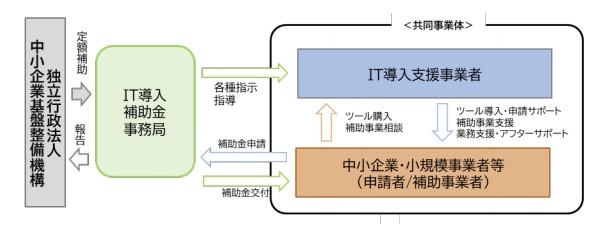

IT導入支援事業者と必要なITツールを選択します。IT導入支援事業者とは、各種申請、手続きのサポートを行う事業者。まず登録されたIT導入支援事業者を選び、その後、その事業者が提供しているITツールから必要なツールを選び申請します。

「IT導入支援事業者・ITツール検索」ページで、支援事業者、ツールを選定し申請プロセスを進めまましょう。以下、申請のプロセスを図化したものです。

申請スケジュール

2023年の申請スケジュールは以下です。各期のよく確認して早めに申請書の準備をしましょう。

【デジタル化基盤導入枠】

19次締切日 2023年2月16日(月)17:00(予定)

ECサイト制作の補助金:事業再構築補助金

画像引用:事業再構築補助金事務局ホームページ

事業再構築補助金は、長期化する経済の低迷、社会の変化に対応するための補助金です。新分野への事業展開、業態、業種の転換、事業再編を支援します。

今回ご紹介する補助金の中では一番補助金限度額が高く設定されており、中堅企業まで対象になっています。既存の路面店の商品をオンラインで販売するだけに留まらず、ビジネスを再構築、事業転換するなどを行っていくことで採択される事業となるでしょう。またこの補助金を申請するにあたり「認定経営革新等支援機関」と事業計画を策定する必要があります。

補助対象要件

下記の3つの要件を満たすことが必要です。

-

売上が減っている

※任意の期間、継続して減少していること 詳しくはこちら>>

2. 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む

事業再構築指針の手引き

3. 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

認定経営革新等支援機関

事業再構築補助金の申請にはコロナ前に取り組んだことのない新事業をECサイトで立ち上げる前提になるとお考えください。

対象事業とは?

事業再構築補助金は6つの対象事業があります。

|

対象事業 |

要件 |

|

通常枠 |

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取 組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援 |

|

大規模賃金引上枠 |

多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従 業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援 |

|

回復・再生応援枠 |

新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生 に取り組む中小企業等の事業再構築を支援 |

|

最低賃金枠 |

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中 小企業等の事業再構築を支援 |

|

グリーン成長枠 |

研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計 画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援 |

|

緊急対策枠 |

原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小 企業等の事業再構築を支援 |

参照:令和二年度第三次補正・令和三年度補正・令和四年度予備費 事業再構築補助金

公募要領(第8回)

事業再構築の類型

「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」、「グリーン成長枠」及び「緊急対 策枠」のいずれの申請であっても、下記のいずれかの事業再構築の類型に該当する必要があります。

|

① 新分野展開 |

中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省 が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は 主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本 標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更するこ となく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供するこ とにより、新たな市場に進出することをいう。 |

|

② 事業転換 |

中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供す ることにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること をいう。 |

|

③ 業種転換 |

中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供す ることにより、主たる業種を変更することをいう。 |

|

④ 業態転換 |

製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更する ことをいう。 |

|

⑤ 事業再編 |

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲 渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事 業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。 |

参照:令和二年度第三次補正・令和三年度補正・令和四年度予備費 事業再構築補助金

公募要領(第8回)

事業再構築補助金の該当枠は、事務局コールセンターに問い合わせてみるといいでしょう。

<事業再構築補助金事務局コールセンター>

受 付 時 間:9:00~18:00(日・祝日を除く)

電 話 番 号:<ナビダイヤル>0570-012-088

<IP電話用> 03-4216-4080

補助対象者

補助事業の対象事業者は日本国内に本社を有する中小企業、及び中堅企業となります。

中小企業、中堅企業はそれぞれ資本金、従業員数に規定があります。

|

業種 |

資本金 |

従業員数 (常勤) |

|

製造業、建設業、運輸業 |

3億円 |

300人 |

|

卸売業 |

1億円 |

100人 |

|

サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |

5,000万円 |

100人 |

|

小売業 |

5,000万円 |

50人 |

|

ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |

3億円 |

900人 |

|

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |

3億円 |

300人 |

|

旅館業 |

5,000万円 |

200人 |

|

その他の業種(上記以外) |

3億円 |

300人 |

※対象となる法人格についてはこちら>>

詳しくは募集要項をご確認ください。

補助率

6つの枠の補助率、上限金額は以下の通りです。

|

項 目 |

要件 |

|

【通常枠】 |

|

|

補助金額 |

【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 6,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円 |

|

補助率 |

中小企業者等 2/3 (6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000 万円超は 1/3) |

|

【大規模賃金引上枠】 |

|

|

補助金額 |

【従業員数 101 人以上】8,000 万円超 ~ 1 億円 |

|

補助率 |

中小企業者等 2/3(6,000 万円超は 1/2) 中堅企業等 1/2(4,000 万円超は 1/3) |

|

【回復・再生応援枠】 |

|

|

補助金額 |

【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |

|

補助率 |

中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |

|

【最低賃金枠】 |

|

|

補助金額 |

【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |

|

補助率 |

中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |

|

【グリーン成長枠】 |

|

|

補助金額 |

中小企業等 100 万円 ~ 1 億円 中堅企業等 100 万円 ~ 1.5 億円 |

|

補助率 |

中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |

|

【緊急対策枠】 |

|

|

補助金額 |

【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 3,000 万円 【従業員 51 人~】 100 万円 ~ 4,000 万円 |

|

補助率 |

中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |

参照:令和二年度第三次補正・令和三年度補正・令和四年度予備費 事業再構築補助金

公募要領(第8回)

【認定支援機関要件】について

応募申請には「認定経営革新等支援機関」の支援を受け事業計画書をまとめ「認定経営革新等支援機関による確認書」を策定します。

また、補助金額が3,000万円を超える事業計画は金融機関及び認定経営革新等支援機関と共同で策定する必要があります。

申請スケジュール

第9回公募の実施スケジュール

公募開始:令和5年1月16日

応募締切:令和5年3月24日18時締切

採択発表:調整中

※第9回公募の応募締切は第8回公募の採択発表以前になる予定のため、第8回公募で応募された場合、第9回公募での応募はできませんのでご注意ください。

ECサイト制作:地方自治体の助成金

画像出典:ミラサポPlus

最後に、地方自治体で行っている助成事業を確認してみましょう。上記で紹介した補助金以外にも、全国自治体、団体で行っている補助金、助成金事業があります。

ミラサポplus: 補助金の目的により検索することができます。

J-Net21 支援情報ヘッドライン:全国自治体の補助金・助成金を検索することができます。

地域活性化の取り組として、助成金を出す自治体が増えていますので、事業を行っている地域の地方自治体担当部署に確認してみましょう

補助金の申請の流れ

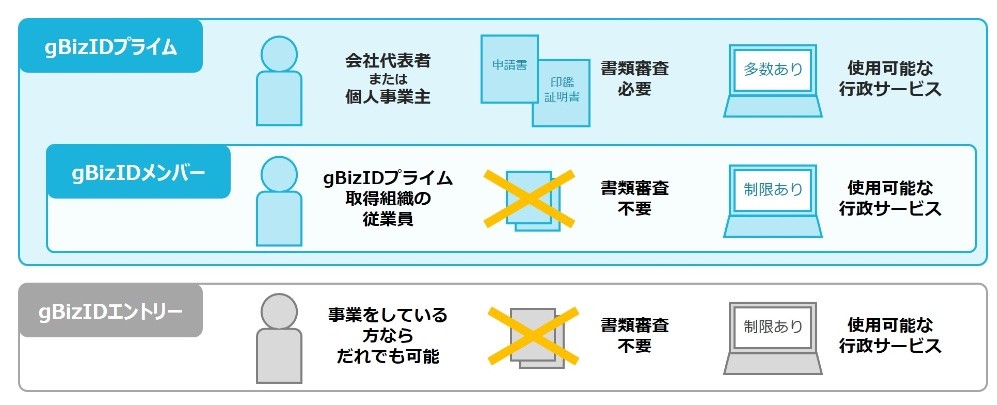

出典:Gビkズ

補助金が給付されるまでの流れもご説明します。

①補助金を探す: 国、自治体により様々な補助金が実施されています。

ミラサポplus

②申請書の作成: 補助金の公募要項をよく読み、申請書を作成します。申請書の作成は相談窓口があります。

認定支援機関検索

よろず支援拠点

③gBizID登録: GビズID取得、電子申請が必要な場合は登録します。登録完了に2~3週間ほど時間が要する場合がありますので、デジタル申請を予定している方は早めにgBizIDの申請を進めておきましょう。

gBizID

④申請:電子申請又は、郵送で申請書を提出します。

⑤採択:採択された場合は交付申請を行います。

⑥事業の実施:事業を開始。領収書や書類は保管しておきます。

⑦事業報告:事業報告書、請求書等を提出します。

⑧補助金の交付:事業内容、経費の確認が行われ、承認されると給付金が支払われます。

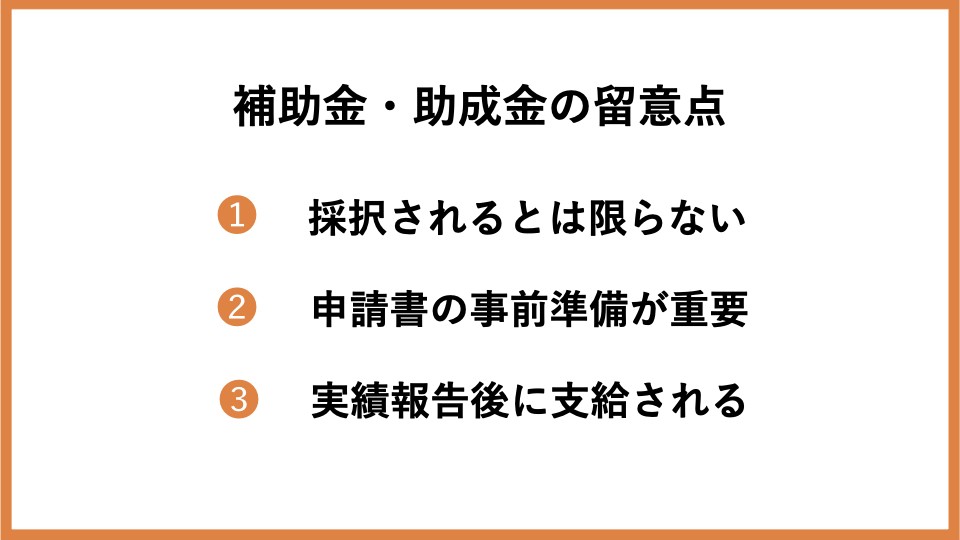

補助金・助成金の留意点

補助金、助成金(地方自治体の補助金を指す)は返済が必要のない持続化給付金として魅力がありますが、いくつか留意点あります。補助金、助成金を活用した事業展開を検討する際に確認しておきましょう。

申請しても採択されるとは限らない

補助金は申請すれば全ての事業が採択されるものではありません。補助金に与えられた予算があり、募集枠に対しての応募数等により、採択率が変わってきます。各施策、募集期により変動があり、予測が難しい点もあります。

また、募集に対して加点される施策、条件などがありますので、中小企業診断士をはじめとした士業、コンサルティング会社など、申請を専門にサポートしてくれるスペシャリストに相談をして、より高い確率で採択される申請書を準備するようにしましょう。

まとめ)ECサイト制作は補助金申請をしよう。

ECサイト(ネットショップ)構築は国のデジタル化政策に後押しされ補助金の支援が受けやすい事業です。事業をスタートする際、資金調達の計画をしっかりと立てて補助金を給付を視野に検討してみましょう。

補助金の申請を検討する際に確認しておきたいこと。

1.募集要項で申請要件を確認する

2.申請締切日の確認

3.事業目的に合わせ、加点項目を加味した申請書の作成

4.採択後のスムーズな事業進行の準備

5.事業に関わる書類、請求書の保管と事業報告書の作成

6.申請予算に沿った事業進行

7.事業目的の達成

中小企業診断士などの専門的な士業の方に助言いただき申請の準備を進めましょう。

ECサイト制作をプロに任せたい方へ

これからECサイトを作るけど制作会社をなかなか探す時間がない方、探し方が分からない方は、Web幹事にご相談ください。Web幹事は、あなたに最適な制作会社を「人力で」マッチングするサービス。

実際にWeb制作・運用を経験したプロのコンサルタントが対応するため、業者選びの手間なく、質の高いマッチングを受けることが可能です!

コンサルタントのご紹介

岩田

Web制作会社を設立し、

岩田

Web制作会社を設立し、

3年間で上場企業を含む50社以上制作に携わらせていただきました。

様々なお客様のWeb制作を実際に行ってきましたので、

初心者の方でも安心してご相談ください!

ECサイト制作に役立つ記事もご覧ください 【プロ監修】売れるECサイトの作り方を準備から開設・集客まで解説

Q. ECサイト制作で申請できる補助金は何がある?

ECサイト制作で申請できる補助金は「小規模事業者持続金」「IT導入補助金」「事業再構築補助金」等があります。それぞれの詳しい内容は記事内でわかりやすく紹介していますので、ぜひご覧ください。

Q. ECサイト制作の補助金、助成金を申請できる条件は?

補助金によって条件が異なりますが、中小企業や小規模事業者が対象となることが多いです。また、売上の減少や新分野への展開、業態や業種の転換、事業再編を行うなどの取り組みが求められます。申請にあたっては補助金の公募要項をよく読み、要件を満たすことが重要です。

ホームページ制作の相場ガイドブックを

無料でプレゼントします!!

ホームページの相場に関するガイドブックを

無料でプレゼントいたします!

・コーポレートサイト

・ランディングページ

・ECサイト

・オウンドメディア

・採用サイト

の相場の情報を徹底解説。

さらに相場を理解するためのポイントや

ホームページを業者に依頼する前の準備方法も

合わせて解説。

ホームページを依頼したいが、相場が分からず心配

という方はぜひダウンロードしてください。

この記事を書いた人

Web幹事運営事務局

ホームページ制作会社経験者を中心に構成されたWeb幹事の編集メンバーです。ホームページ制作に関する情報を、業界で培ってきたプロならではの経験とノウハウをもとに分かりやすくご紹介します。

このライターの記事一覧