- 更新日 2023.11.17

- カテゴリー ホームページ制作の見積もり・発注

5分で書けるようになる注文書・発注書の書き方マニュアル【サンプル無料配布】【2024年最新版】

ホームページ制作の注文書(発注書)の書き方を解説します。

ホームページ制作の発注先も決まり、契約書も締結。

これからプロジェクトの開始に向けて準備している時に制作会社から1通のメールが。

制作会社

弊社宛に注文書(発注書)をいただけますでしょうか。

制作会社

弊社宛に注文書(発注書)をいただけますでしょうか。

実績豊富な会社だと、制作会社側に注文書のテンプレがあり、制作会社側で作ってくれることもあります。だだし、本来は発注側が制作会社に提出する資料。

・注文書を書いたことない

・作るのが面倒なのでサンプル・テンプレートが欲しい

という方に簡単な書き方をご説明していきます。

無料サンプルをダウンロード!

記事の最後では、発注書のサンプルがダウンロードできます。

Excel(エクセル)形式のため、ダウンロードしてすぐに編集が可能です。

本記事を参考にしながら作成して見てください!

注文書(発注書)のサンプルを無料でダウンロード

ホームページの注文書(発注書)書き方マニュアル

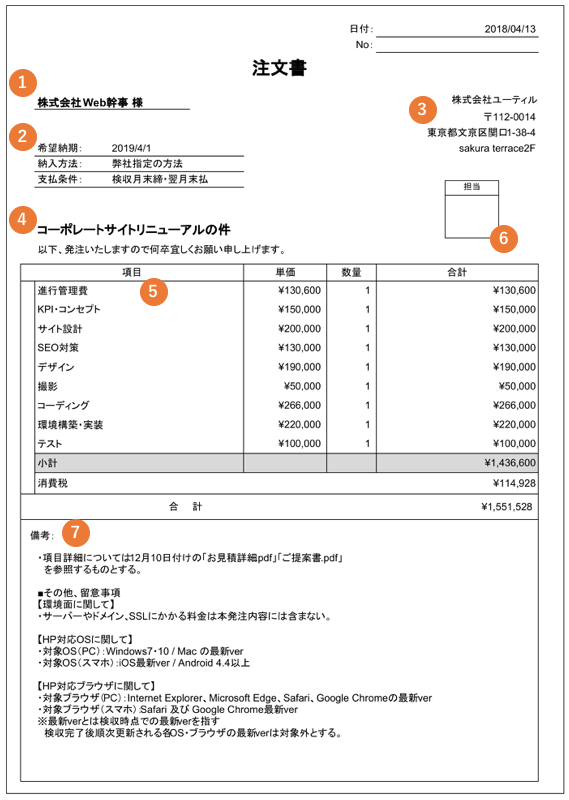

下記、注文書サンプルにそってご説明できればと思います。

記事最後にて注文書プレゼントも行なっております。サンプルが必要な方は記事最後からご連絡ください。

制作会社名

注文書は「発注側」から「ホームページ制作会社」に向けて提出される資料です。

左上の部分には、発注する制作会社名を記載してください。

納期・納入方法・支払条件

諸条件を書く欄です。

納期

案件の納期を記載します。「2019年4月中」など記載されるケースもありますが、できるだけ日付をしっかり書いた方が良いかと思います。

納入方法

成果物の受け渡しの方法です。

サーバーなど細かく記載する方法が分からなければ

「弊社指定の方法」で大丈夫かと思います。

ただし、その場合は事前に「サイト公開の支援してくださいね」「今回はファイル納品で大丈夫です。」など制作会社を合意を取っておくことが重要です。

後から思わぬ追加料金を取られたりするので注意が必要です。

支払条件

支払条件にはあなたの会社の外注への支払ルールを記載してください。

分からない場合は経理部の方などに聞いてください。

多くの会社は「検収月末締・翌月末払」です。

検収が終わった月の月末に請求書を発行してもらい、次の月の月末に実際に支払いを行う形です。

大手の会社だと「検収月末締・翌々月末払」になったりします。

自社の情報

あなたの会社の情報を記載します。

- 会社名

- 郵便番号

- 住所

- 担当部署

- 担当者名

などが記載されていればOKです。

件名

プロジェクトの件名を記載します。

今回の場合は「コーポレートサイトリニューアルの件」としました。

詳細項目

こちらには制作会社から提出された見積書の詳細項目を記載します。

本記事のサンプルの場合は、

ホームページ制作会社の見積書をお見せします。

の記事で使った見積書の項目を使っています。

※ちなみに、上記記事の詳細項目は数が多いので、注文書には大項目のみ記載しています。

不安な場合は、最後の備考欄に

項目詳細については12月10日付けの「お見積詳細.pdf」を参照するものとする。

など記載していればOKです。

担当印

印鑑がなかったとしても注文書の効力は変わらず、担当印は必ずしも必要なものではりません。

しかし、取引先への安心感にもつながりますので、印鑑を押しておくのがベターかと思います。

その際、企業の代表印である必要はありません。会社の角印などで大丈夫です。

備考欄

備考欄には、プロジェクトに関する特記事項を記載しておきます。

筆者の場合は、プロジェクトの後半でトラブルになりがちな

- サーバーやドメインに関する料金への注記

- 対応する閲覧環境(対応OSや対応ブラウザ)への注記

などを念のために記載していました。

※本来はワイヤーフレームや要件定義書など別途仕様書を定めておくがベストなのですが、ホームページ制作の場合、プロジェクトが開始してから詳細な要件を決めたりするので、仕様書がないことがほとんどです。

そのため、トラブルになりやすいポイントだけ記載しておくという狙いです。

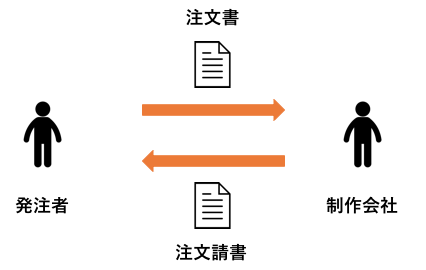

注文書(発注書)と注文請書

注文書(発注書)と対をなす言葉で「注文請書(発注請書)」という資料があります。

制作会社から発注者に対して提出する書類で「確かにこの内容で発注を受けました」という主旨の書類になります。万が一、後々トラブルになっても注文請書があるためリスクを低減できます。

社内のルールがあったり、万が一のトラブルが不安な場合は「注文請書」を制作会社に発行してもらうようにしましょう。

※実際の実務では契約書や発注書が、取引の契約の証明になるのであまり発行されるケースは少ないように思います。(あくまで筆者の主観ですが・・・)

注文請書に記載すべき項目

注文請書を作成する際は、記載すべき項目が5つあります。記載した内容を確認し、契約に間違いが生じないように注意しましょう。

注文請書の発行日

注文請書には、発行した日付を記載します。注文請書の発行日は、注文書に記載の日付より前の日付でないと、契約の流れに矛盾が生じてしまうので、注意が必要です。

発注者の名称

発注者となる企業名、担当者名を記載します。

受注者の名称

受注者側の企業名、住所、電話番号、担当者名等を記載します。

注文内容

受注者は、商品やサービスの内容や単価、個数を詳細に記載する必要があります。複数の商品やサービスを納品する場合は、項目ごとに分けるなど工夫を施し、具体的に記します。

納期、納品方法、支払い条件

納期、納品方法、支払い条件を記載します。発注者と受注者双方の合意のもと、条件を決定します。

注文書(発注書)に関する豆知識

注文書(発注書)や注文請書は7年間(10年間)保存する

注文書や発注書は国税庁の定める「帳簿書類等の保存期間及び保存方法」に従う必要があります。

法人である場合は7年・個人である場合は5年間(消費税の課税事業者の場合は7年間)の保管の必要があります。

ちなみに、会社法では10年間保存することと定められているため、10年間は保存しておいた方がベターです。

注文書と発注書の違い

注文書や発注書は同じように見えて実は厳密には少し内容が異なります。

注文書:商品や製品を注文するときに使う資料

発注書:ホームページ制作などの作業が発生するときに使う資料

ですので、ホームページ制作は厳密は「発注書」が正解です。

※本記事では、「注文書の方が聞いたことがある」という方も多いかと思い「注文書」と記載しています。

注文書には収入印紙は必要か?

基本的に注文書は「注文・発注しますよ〜」という意思表示のための書類のため、収入印紙は必要ありません。

しかし、発注書のやり取りを持って「契約」「合意完了」となっている場合は課税対象となる可能性があります。

また契約書に基づいて「注文書」が発行され、契約の証明になるものは収入印紙が必要です。

つまり、注文書に記載される内容や付随する資料によって収入印紙が必要になる可能性がある。

というのが結論です。

少し雑な区分なのですが

- 注文請書がある場合は、注文書には収入印紙は必要ない

- ない場合は収入印紙が必要になる場合がある

という理解いただければ幸いです。

※こちらの部分については国税庁に問い合わせて教えていただきました。ありがとうございます。

※自分で判断できない場合は、税務署に連絡してみるとチェックしてもらえるそうです。

管轄税務署については国税庁のホームページから確認できます。

電子で注文書を発行した場合、収入印紙は必要ない?

最近ですと、PDFなどの電子データで注文書を発行することも多いかと思います。

実は今の所(2018年8月時点)、電子契約による場合は、収入印紙は不要です。

国税庁のホームページによると

注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。

引用:国税庁のホームページ

と記載があります。

気になる方は、下記の記事を参考にしてください。

参考:電子契約の場合、本当に印紙税を払わなくてよいのか?

ホームページの注文書(発注書)書き方 まとめ

本記事では、注文書(発注書)の書き方について解説してきました。

ホームページ制作は発注までに様々な書類が必要になります。

1つ1つが相応の専門知識を要するため、しっかり作成・チェックしていくのは大変。

Web幹事ではそれぞれの書類についてマニュアルをご用意しています。

分からない場合は、下記の記事をご活用ください。

【準備編】ホームページ制作会社への依頼をまとめた「RFP」の書き方

【見積編】ホームページ制作会社から提出された見積書のチェックポイント

【契約編】ホームページ制作の業務委託契約書のチェックポイント

注文書(発注書)のサンプルを無料でダウンロード

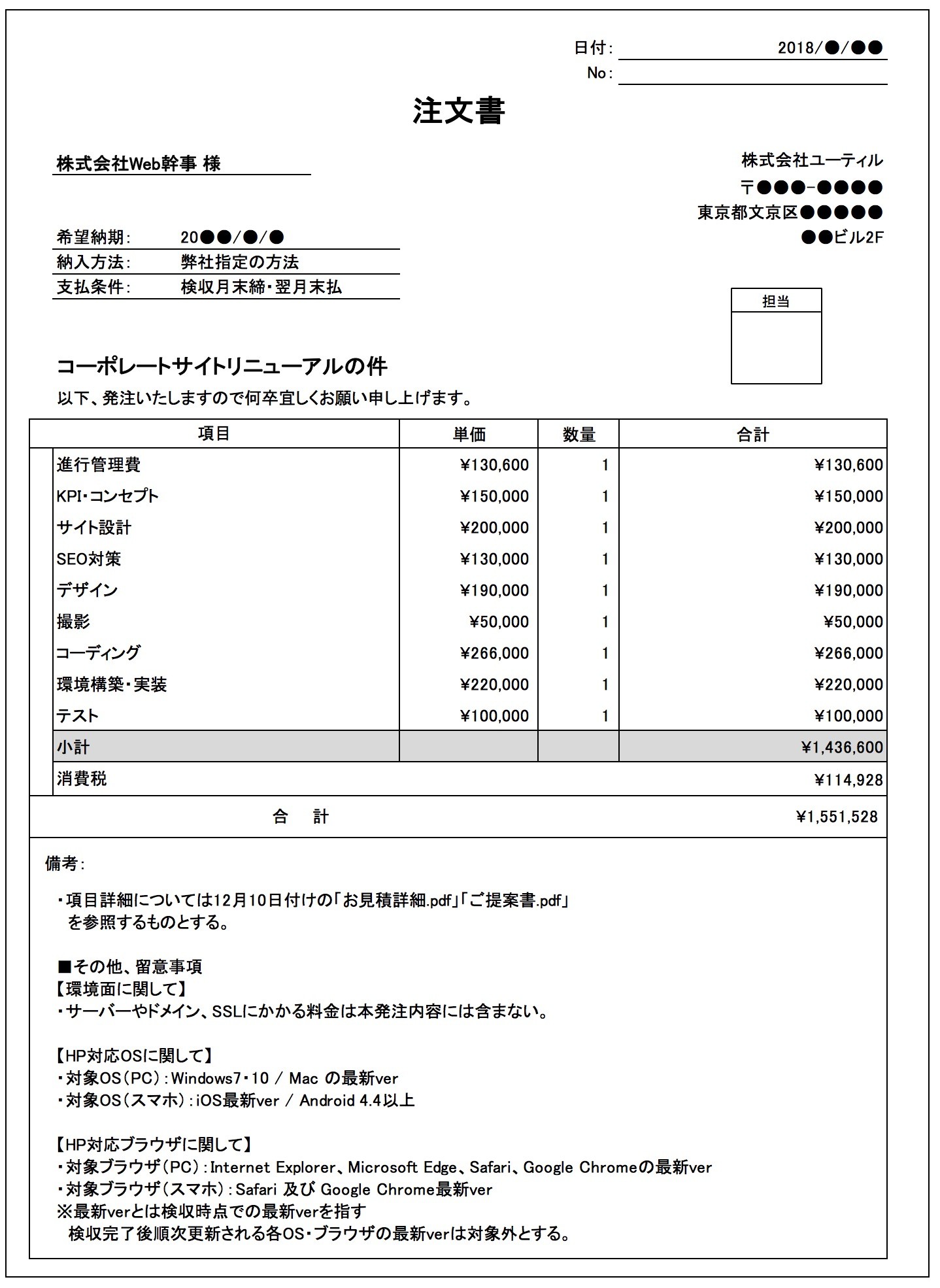

本記事にて使用した注文書のサンプルをエクセル(Excel)形式でご提供しております。

下記のページから無料で資料ダウンロードが可能です。Excel形式ですぐに編集・修正が可能です。

ぜひご活用ください。

発注書・注文書 サンプル(Excel形式)

ホームページ制作の発注書(注文書)のサンプル。Excel形式ですぐに編集・修正できるので、ホームページ制作会社に発注の際にご活用ください。

無料でダウンロードする

発注書・注文書 サンプル(Excel形式)

ホームページ制作の発注書(注文書)のサンプル。Excel形式ですぐに編集・修正できるので、ホームページ制作会社に発注の際にご活用ください。

無料でダウンロードする

Q. ホームページ制作の注文書(発注書)とは?

ホームページ制作会社と契約し、プロジェクトの開始に向けて制作会社に提出する書類のことです。制作会社が資料として使用します。

Q. ホームページ制作の発注書はどのように作成すればいいですか?

発注書には「発注する制作会社名」「納期」「納入方法」「支払条件」などを詳しく記載する必要があります。また発注書のサンプルも無料でダウンロードできるので、ぜひ参考にしてください。

ホームページ制作の相場ガイドブックを

無料でプレゼントします!!

ホームページの相場に関するガイドブックを

無料でプレゼントいたします!

・コーポレートサイト

・ランディングページ

・ECサイト

・オウンドメディア

・採用サイト

の相場の情報を徹底解説。

さらに相場を理解するためのポイントや

ホームページを業者に依頼する前の準備方法も

合わせて解説。

ホームページを依頼したいが、相場が分からず心配

という方はぜひダウンロードしてください。

この記事を書いた人

岩田 真

専門分野: ホームページ制作,ディレクション,Webマーケティング

株式会社ユーティル代表取締役。2015年にWeb制作会社として株式会社ユーティルを設立。Webディレクター・営業担当として、3年で上場企業を含む50社以上のホームページ制作に従事。経験・スキルがゼロの状態からホームページ制作事業を始めたので初心者の方に分かりやすく、業界の知識をお伝えできます!

このライターの記事一覧