- 更新日 2023.11.17

- カテゴリー ホームページ制作の見積もり・発注

【事例&サンプル付き】ホームページ制作のRFP(提案依頼書)の書き方完全マニュアル【2024年最新版】

ホームページ制作の外注・発注は準備が命。どれだけ良い制作会社に巡り会えても、依頼の仕方が良くないとプロジェクトが台無しに。重要なのは制作会社に、要件を適切に伝えること。

そのために、非常に有用なツールの1つがRFP(提案依頼書)。RFPにプロジェクトの目的や要望をしっかり記載することで、下記のような効果が期待できます。

- 制作会社の提案の質が上がる

- 発注後のトラブルが防げる

本記事では、実際のホームページリニューアルを想定したRFPのサンプルを公開。

- RFPって結局何を書けばいいの?

- RFPって専門用語ばっかりじゃないの?

- 自分でRFPを用意してみたけど、これで大丈夫なのか不安

という方向けに、事例を交えて制作会社にしっかり伝わるRFPの書き方を解説していきます。

RFPサンプルをプレゼント!

本記事で使用するRFPのサンプルが無料でダウンロード可能です。

RFPのサンプル無料ダウンロード(Word形式)

RFP(提案依頼書)とは?

要件が適切に伝わるRFPを書くには、まず下記の項目について理解する必要があります。

- RFPとは

- RFPを作る目的

- RFPと作るタイミング

- RFIとの違い

- 要件定義との違い

RFPとは

そもそもRFP(提案依頼書)は「Request for Proposal」の略で、企業がシステム開発やホームページ制作などを依頼する際、自社に合った最適な提案を制作会社から受けるために作成する文書のことです。

RFPにはホームページに必要な機能要件や調達条件、ホームページ制作を通して解決したい課題、実現したい理想の姿などをまとめて記載します。

制作会社はRFPの内容を基に提案書や見積書を作成。発注側企業は複数の制作会社から提出された提案を比較・評価した上で、最終的に発注先を選定します。

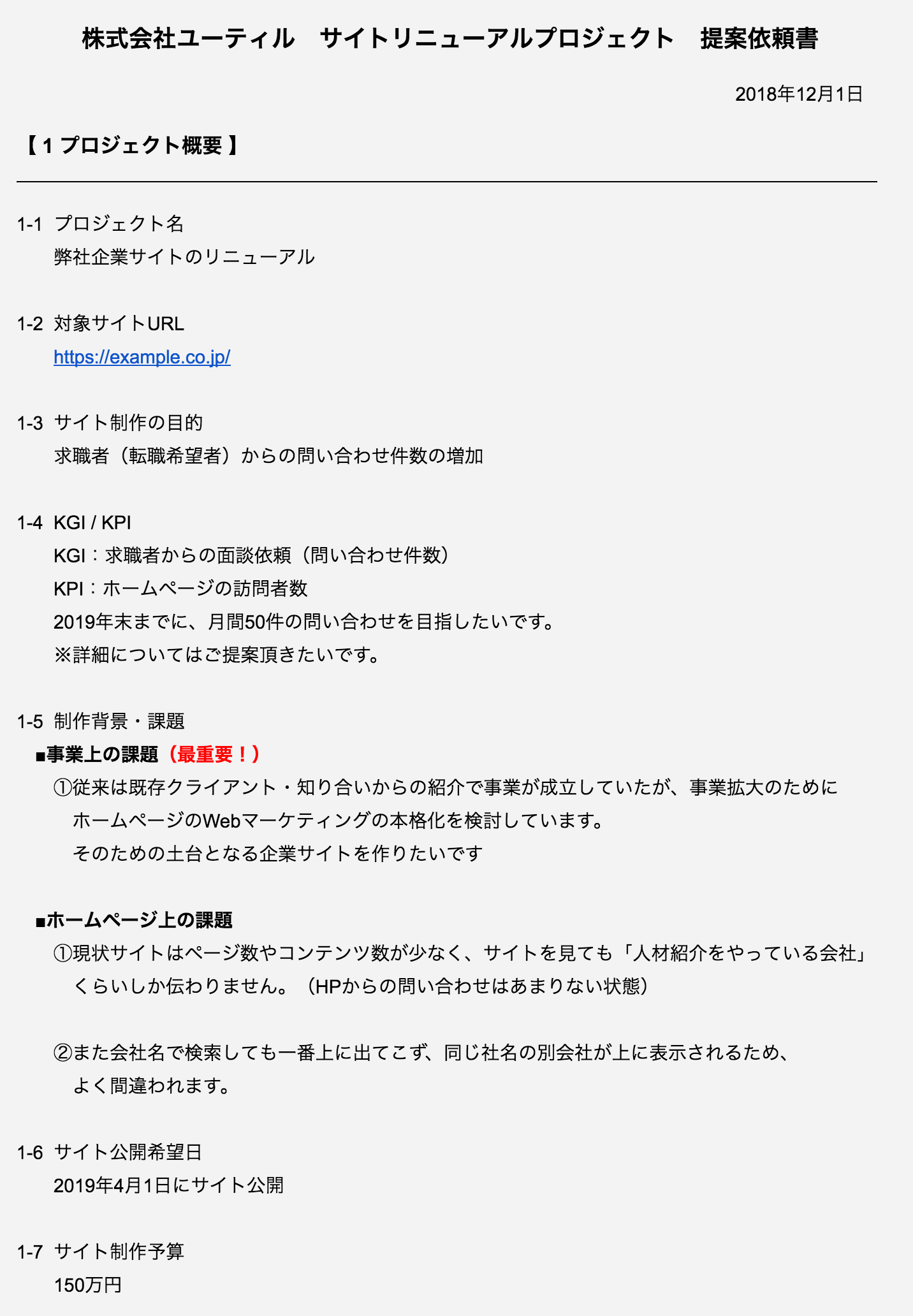

ちなみに下記の画像は、実際に現場で使用するRFPのテンプレートです。RFPの書き方で悩んだ際に、ぜひご活用ください。

RFPを作る目的

RFPを作る目的は、発注側企業の要件を明確に伝えて、制作会社からより良い提案を引き出すことです。RFPが作成されていない場合、発注側企業と制作会社間で認識のズレが生じやすく、ホームページ制作の失敗に繋がります。

ちなみに、本来の目的に沿ったRFPを作成するには、事前に以下の3点を把握しておくことが大切です。

- ホームページ制作の目的や要件を明確にする

- 複数の制作会社から提案をもらうために、公平性や透明性を保つ

- 制作会社の選定基準を明確にする

上記の詳細については後述していますので、RFPの作成時にぜひご参照ください。

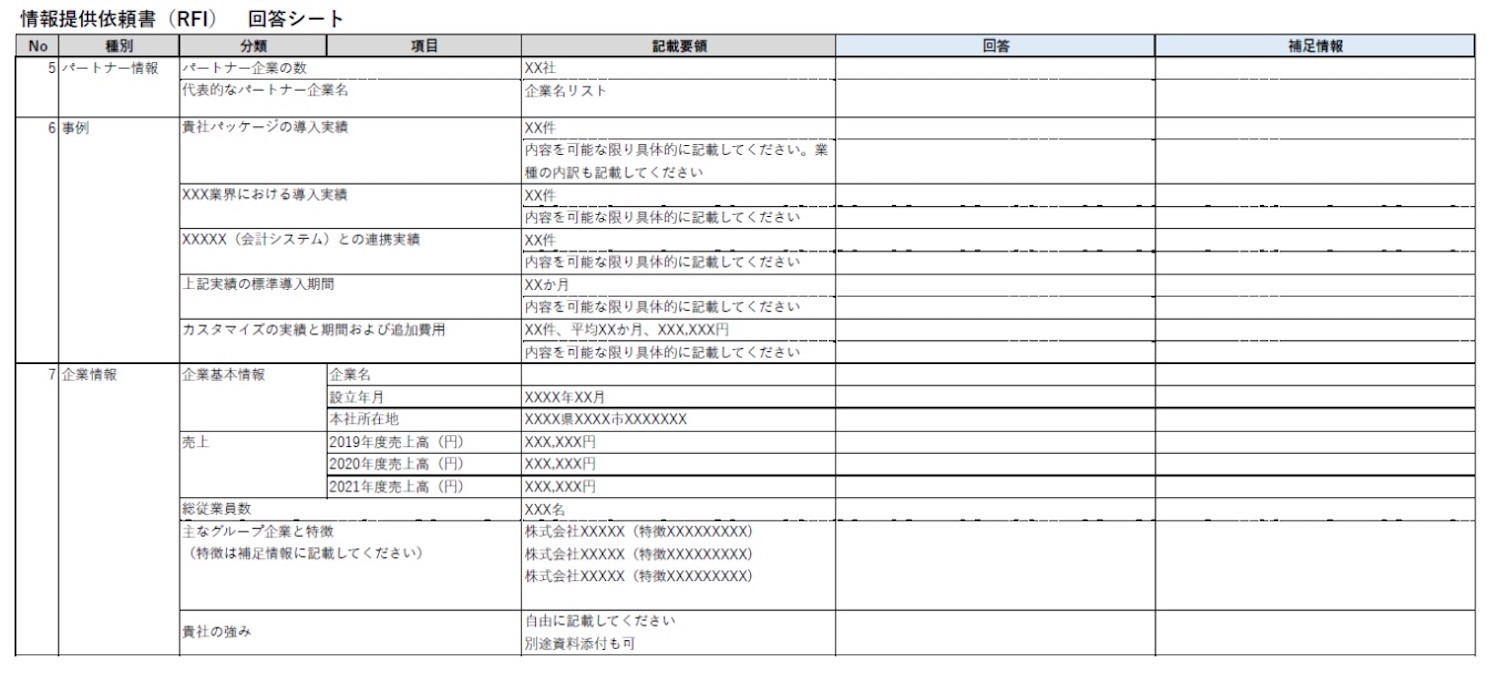

RFIとの違い

RFPと似た言葉でRFI(情報提供依頼書)がありますが、両者には明確な違いが存在します。

RFIは「Request for Information」の略で、発注者側が各制作会社へ情報提示を求める際に提出する依頼書のことです。

情報提示の内容として、主に制作会社の基本情報・技術情報などが挙げられます。これらの情報は、各制作会社の業務遂行能力を判断するために使われます。

RFIの一例として下記のテンプレートをご紹介しますので、RFPとの違いを理解する際にお役立てください。

画像引用:情シスコンサルティング株式会社

要件定義との違い

RFPの作成と混同しやすい工程として「要件定義」が挙げられます。

要件定義とは、ホームページ制作の基本方針を確立し、予算・技術要件・必要人員などを明確にする工程のことです。

一方、RFPは制作会社から最良の提案を受けるための依頼書を指します。

RFPの作成後に要件定義を行うのが一般的ですが、両者の違いを明確にしておかないと、誤って要件定義をRFPに記載してしまうケースもあります。

このケースだと制作会社は要件定義を想定した提案しか行えず、最良の提案を受けることが難しくなってしまいます。

ホームページ制作を成功させるには、まず両者の違いを理解し、適切な工程で進めることが重要です。

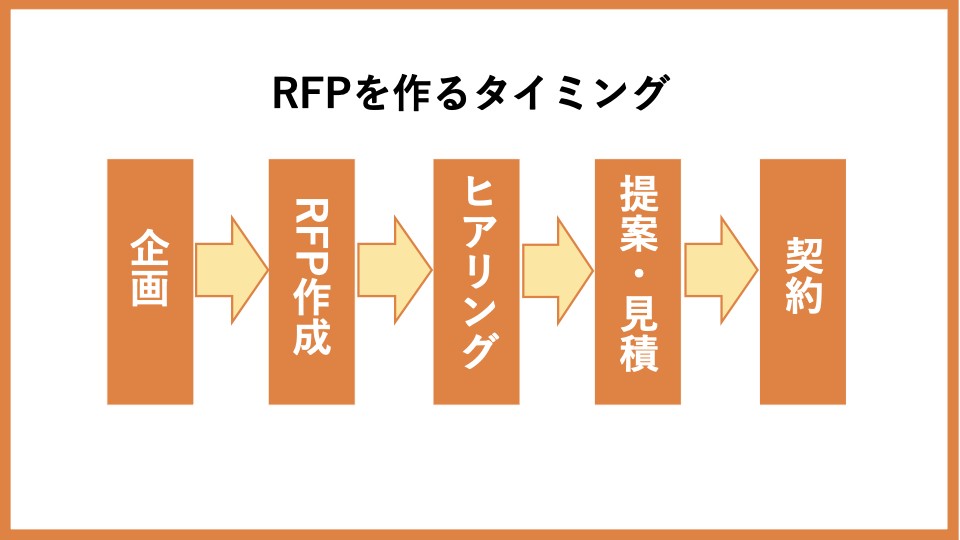

RFPを作るタイミング

RFPを作成するタイミングは、ホームページ制作のプロジェクトを立ち上げ、制作会社とコミュニケーションを開始する前の段階です。そのタイミングでしっかりとRFPを仕上げておかないと、後の工程である制作会社とのヒアリング・オリエンテーションでコミュニケーションのズレが生じてしまいます。

ちなみに制作会社とのヒアリング・オリエンテーションでは、お互いが抱いている不明点や疑問点を解消するのが目的です。

その上で複数の制作会社から提案書や見積書を作成してもらい、比較・評価してホームページ制作の依頼先を決定するため、RFPは重要な役割を果たすのです。

RFPを書く前の準備

- 関係部署やプロジェクト担当者へヒアリングする

- 目的を明確にする

- 納期を決めておく

- 予算の上限を設定する

自社の課題や作りたいホームページのイメージをつかんでいないままRFPを作り始めると、中途半端な提案依頼書ができてしまいます。RFPを作る前にこれから紹介する4つの準備を行いましょう。

関係部署やプロジェクト担当者へヒアリングする

いま抱えている課題、どんなホームページであれば課題が解決されるかなど、関係部署やプロジェクト担当者へヒアリングして情報を集めましょう。例えば採用サイトであれば、実際の採用担当にヒアリングすると良いです。「入社後の業務が社外に理解されていない」「いまいち社員の魅力を伝えられていない」など、課題やゴールを引き出してください。

もともとイメージしていたことと認識が違っていることがよくあります。現場の意見を反映させることで、より精度の高いRFPが作れます。

目的を明確にする

自社の課題を踏まえてホームページを作る目的を明確にしてください。どんなホームページであれば目的を達成できるか数字などを交えて見える化しましょう。ホームページ制作の目的の例は以下のようなものです。

・会社の社員や社風を理解してもらう企業サイトにしたい

・半年で5,000人が訪れる採用サイトにしたい

・ECサイトを現在の商品購入率から5%上げたい

逆に目的の設定としてNGなのは「デザインが古いのでトレンドを取り入れた企業サイトにしたい」「とにかく今よりアクセス数を増やしたい」といった曖昧なもの。

集客が得意な会社、ブランディングが得意な会社など、制作会社によって向き不向きは異なります。目的が明確でないと自社に最適な会社を選びづらくなるので注意しましょう。

関連記事:プロが教えるホームページ制作会社の選び方11ポイント【失敗したくない方へ】

納期を決めておく

ホームページをリリースする日時から逆算した上で納期も具体的に決めてください。

・2023年4月1日にポータルサイトをオープンしたい

・2023年3月中に採用サイトをリリースしたい

逆によくないのは「なるべく早く」「決まってない」「制作会社と相談したい」など。少なくとも「5〜7月の間で」などの範囲を設定してください。

期日が曖昧な場合、制作会社は納期ギリギリでスケジュールを設定するため、何らかの理由で制作が遅れた場合に、トラブルになりかねません。「〇〇のプロモーションがあるため4月1日には公開しないといけない」など、スケジュールを決めた背景も制作会社に伝えましょう。

予算の上限を設定する

ホームページにかけられる予算もできるだけ具体的に設定してください。

・300万円までにおさめたい

・予算は100〜150万円

予算を決めるとき、できるだけ費用を抑えたいのは誰しも同じですが、正確に設定してください。Web幹事に寄せられる相談を聞くと「その金額では望むホームページはとても作れない」という乖離が多いです。発注費用を抑えたいので、本当に出せる金額から大幅に少ない予算を制作会社に伝える方が多いです。いざ制作会社と打ち合わせしたとき「実は〇〇円までなら出せます」と伝えてしまうと、改めて人員や工数などを計算し直す必要があり二度手間です。

ホームページにかかる費用は下記の記事を参考にしてください。

関連記事:プロが教えるホームページ作成費用・相場

RFP(提案依頼書)の書き方・記載項目

いよいよ本記事のメインです。初めての方でもRFPを書けるようサンプルを用いながら解説します。

RFPに記載する項目

RFPには、必ずこの情報を記載するといった決まったフォーマットはありません。制作会社から良い提案をもらえるための情報であれば、どんどん載せた方が良いです。本記事では、下記のような構成でRFPを作成しています。

■課題編

- プロジェクトの概要

- 会社概要・事業概要

■要望編

- サイトの機能要件・要望

- 提案して欲しい内容

- 補足事項

■補足編

- 法務要件

- 提案の進め方

それでは1つずつ項目を見ていきましょう。

1:プロジェクトの概要

まずはプロジェクトの概要から見て頂きます。プロジェクトの概要はRFPの中で最も重要な情報を集約するページです。ホームページ制作の目的・納期・予算や、現状の課題など。

最低限この情報だけは欲しい!というような内容ですので、しっかり記載するようにしましょう。

プロジェクトの概要のサンプル

プロジェクト名

「企業サイトリニューアル」など、プロジェクト名を記載します。

一言で何を行うのか、わかるようなプロジェクト名にしましょう。

対象サイトURL

「https://web-kanji.com/」など、サイトのURLを記載してください。

サイト制作の目的(重要)

サイト制作の目的が非常に重要です。できるだけ具体的に分かりやすく記載してください。

- ブランドの向上

- 認知度拡大

- 集客強化

などはNG。「誰に」「どこで」「どんなアクション」をしてほしいかを記載した方が良いです。

今回の場合は、下記のような目的です。

「求職者に」「ホームページを見て」「(転職相談の)問い合わせ」をしてほしい。

KGI / KPI

KGIやKPIはホームページ上で目指す指標・数値のことです。今回ホームページの目的は「求職者からの問い合わせ(転職相談)を増やしたい」とのことなので問い合わせ数が重要になります。また、そのためにホームページへの訪問者数を増やすというのが次に重要になります。

KPI / KGIはよくわからない場合は、ホームページを制作する上での「数値目標」と読みかえていただいて大丈夫です。

制作背景・課題(重要)

制作背景・課題も非常に重要な項目です。現状のサイトの課題や、事業の課題をできるだけ具体的に記載しましょう。ポイントは以下の2点です。

・ホームページの課題だけではなく、事業上の課題も挙げること

・列挙した課題に課題に対して優先度をつけておくこと

従来は既存クライアント・知り合いからの紹介で事業が成立していたが、事業拡大のためにホームページのWebマーケティングの本格化を検討している。

事業上の課題が明確であれば、制作会社はそれに沿った提案をしてくれます。

「ホームページも良いですが、まずは広告を出してみてはどうでしょうか?」

「ターゲットが絞られているので、SNS上で展開してみてはどうでしょうか?」

思わぬ手法も提案してくれる可能性があるので、事業の課題は必ず伝えるようにしましょう。

サイト公開希望日

サイト公開希望日もできるだけ具体的に記載するのが重要です。

・なるべく早く

・2019年度中

といった記載は避けましょう。

関連記事:ホームページ制作にかかる期間について

ホームページを作るにはどれくらいの期間がかかるの?という方はこちらをご覧下さい。

10分で分かるホームページ制作の流れ・期間(元Webディレクターが丁寧に解説)

サイト制作予算

公開希望日同様に、サイト制作予算も具体的に記載してください。

・なるべく安く

・200万円〜500万円

など幅が広い記載は、制作会社からの提案がバラバラになる原因になってしまいます。

【目的別】ホームページ制作の料金相場まとめはこちら

・目的別ホームページ制作の費用相場

・ホームページ制作の重要ポイント

をプロが丁寧にわかりやすく解説。

相場とポイントをおさえることで失敗は減ります。ぜひ参考にしてみてください。

ホームページ作成費用・制作費用の料金相場をプロが解説!相場早見表付き【2024年最新版】 | Web幹事

制作を行ってきたプロがホームページ制作の相場や料金を徹底調査・解説!企業サイトやECサイト等目的別に相場を解説、実際の制作会社の費用や料金表もご紹介します。Web制...

ホームページ作成費用・制作費用の料金相場をプロが解説!相場早見表付き【2024年最新版】 | Web幹事

制作を行ってきたプロがホームページ制作の相場や料金を徹底調査・解説!企業サイトやECサイト等目的別に相場を解説、実際の制作会社の費用や料金表もご紹介します。Web制...

プロジェクトの概要まとめ

プロジェクトの概要は

・ホームページ制作の目的・納期・予算

・現状の課題

というプロジェクトに絶対必要な情報を記載する場所です。

ここの項目は飛ばさずに必ず詳細に記載するようにしましょう。

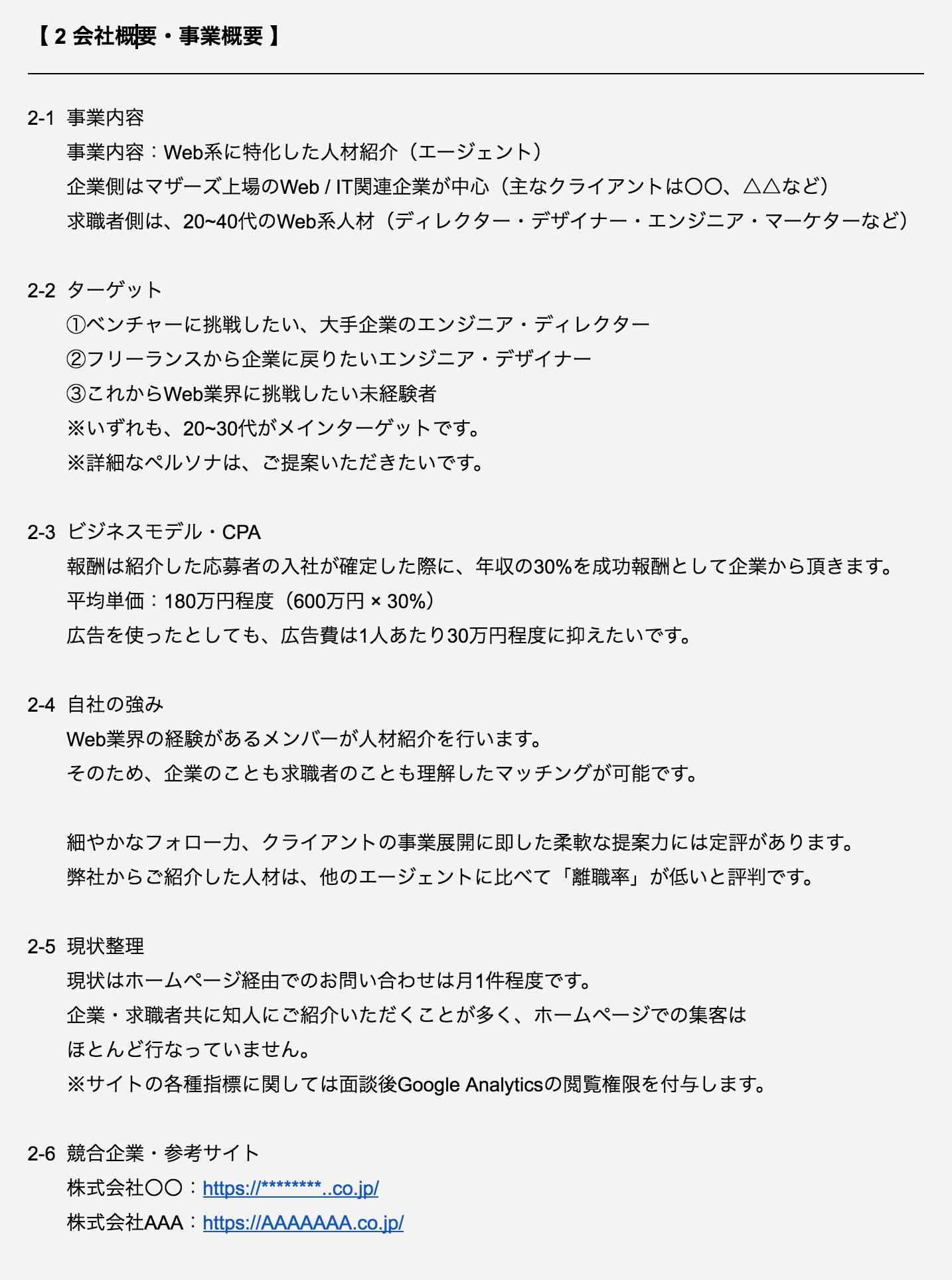

2:会社概要・事業概要

会社概要や事業概要は、「課題を理解してもらうための補足情報」という位置付けです。

・その会社がどんな事業をやっているのか?

・どういうビジネスモデルなのか?

・何が強みなのか?

を理解してもらい、より良い提案に繋げてもらうための補足事項です。

会社名:株式会社ユーティル

事業内容:Web系人材の人材紹介(有料職業紹介)

これまでは、知人の紹介だけで転職希望者を獲得→知り合いの会社に紹介という、身内で完結する人材事業の展開を行なっていたユーティル。

事業の拡大に伴って、本格的に転職希望者を集めて事業を大きくしていきたいようです。

そのためにホームページを活用した集客を決意。制作会社に依頼を行います。

※架空の会社です。

会社概要・事業概要のサンプル

事業内容

事業内容を記載してください。クライアントの例や、得意分野など事業がより明確にイメージできる情報があるとGoodです。

ターゲット

事業のメインターゲットを記載してください。複数ある場合は、全て記載しましょう。

ビジネスモデル・CPA

ビジネスモデルとCPAを記載します。ビジネスモデルには顧客単価など数値ベースで説明できる指標があるとGoodです。

※CPAについてはわからない場合は無理に記載する必要はありません。

自社の強み(重要)

自社特有の強みを記載します。ホームページを実際に制作する時にも非常に重要な情報になります。思いつく限り列挙しましょう。

現状整理

事業やホームページの現状を記載します。ここではホームページの現状を記載しておきました。事業やホームページについて伝えておきたい部分があれば、メモ程度に書いておくというイメージで大丈夫です。

競合企業・参考サイト(重要)

競合企業・参考サイトは意外と重要です。制作会社は競合分析をして見積もりや提案をしていたりします。

・競合として意識している企業。(ここでは、Webに特化した人材紹介を行うライバル企業)

・業界的に有名な企業(ここでは人材業界で有名な企業)

など具体名で挙げておきましょう。

会社概要・事業概要まとめ

会社概要・事業概要は、ホームページ制作にあたり課題を理解してもらうための補足事項です。

優良な制作会社ほど、クライアントの事業を理解しようとしてくれます。

自分たちにとっては当たり前の情報でも、制作会社にとっては貴重な情報であることは多いです。そのため、些細なことでもできるだけ具体的に記載するのがGoodです。

注意

もし会社案内や事業紹介などの資料が別途ある時は、RFPとセットで渡しましょう!

制作会社にとっては非常に嬉しい情報です。

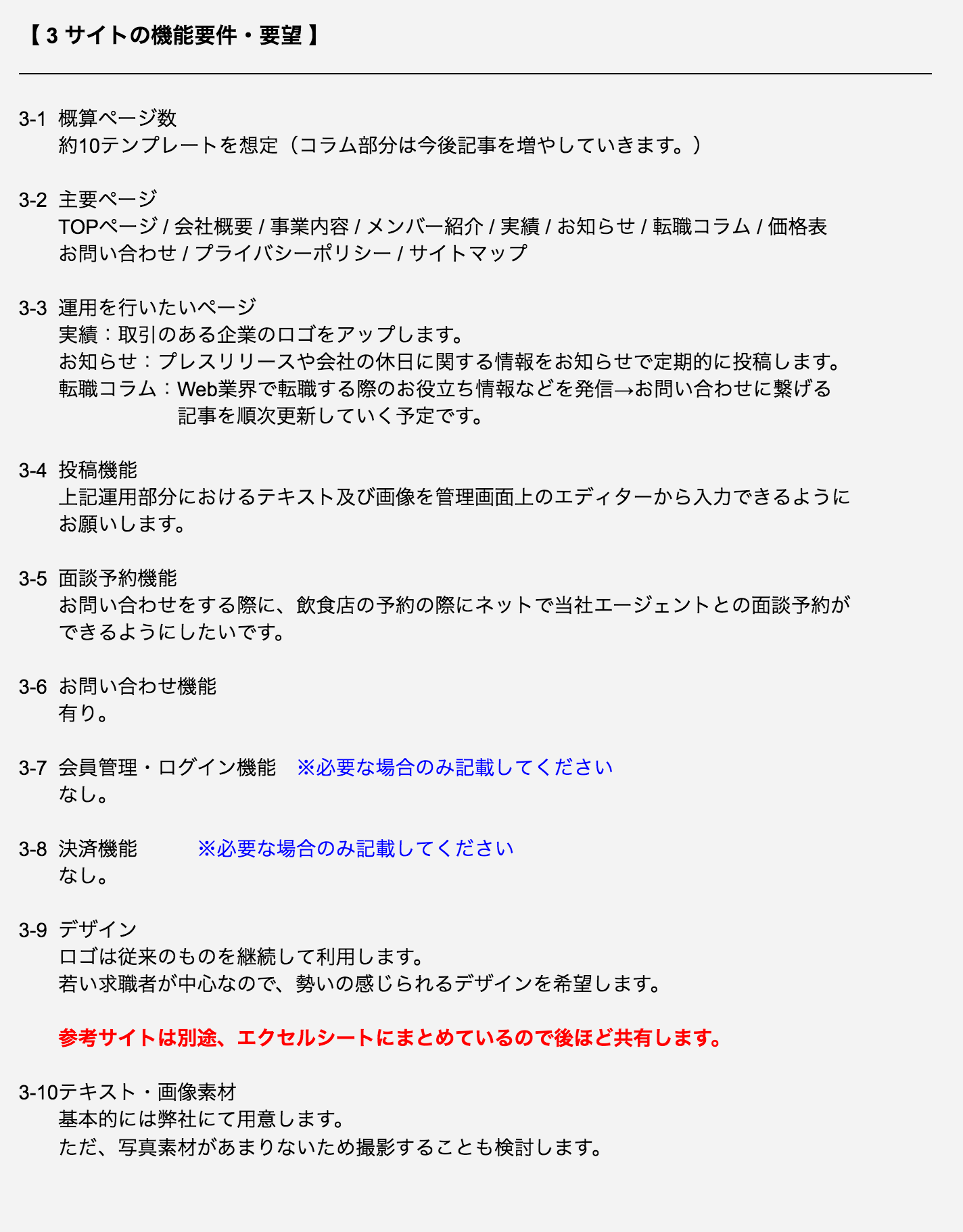

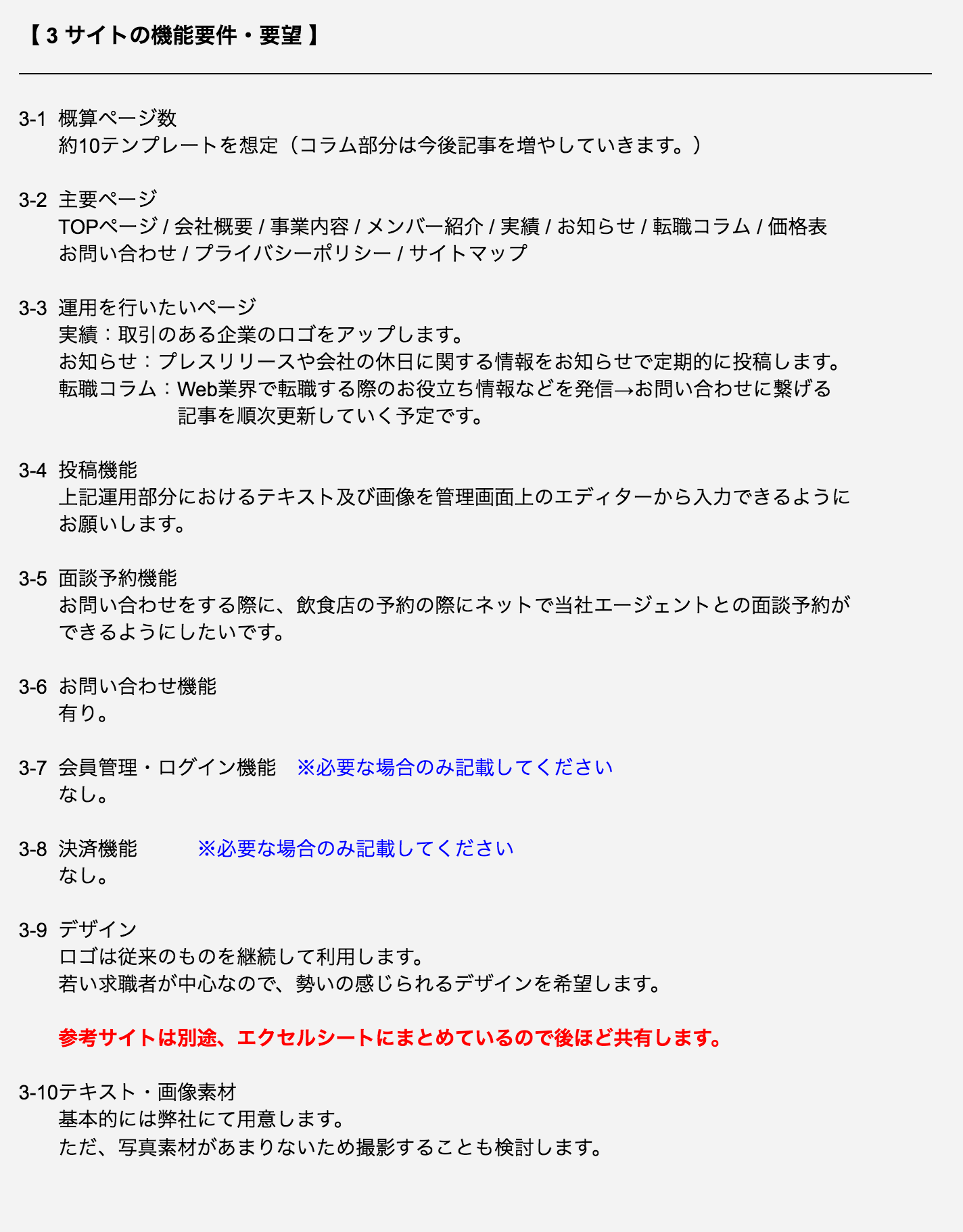

3:サイトの機能要件・要望

課題がある程度かけたら、今度は要望を記載していきましょう。

この項目では、ホームページに欲しいやページや機能を書いていきます。

重要なのはシステム的な専門用語や機能の実装方法など、難しいことは記載不要ということです。

・求職者がホームページ上で面談予約できるようにしたい

・お知らせを定期的に更新したい

・求職者が読む用の「転職コラム」を更新したい

程度のレベルで大丈夫です。細かな機能の設計は制作会社にお任せし、「やりたいこと」ベースで要望を列挙していくのが重要です。

サイトの機能要件・要望のサンプル

概算ページ数・主要ページ

ホームページにどのようなページが欲しいのかを記載します。「あとから、ここに書いてないページが追加になったら対応してもらえるのだろうか・・・?」と不安にならなくて大丈夫です。ここでは、ざっくり必要なページの記載をしてください。

運用を行いたいページ

ホームページ公開後、情報更新を行いたいページを記載します。

「年末年始の休暇のお知らせ」といったお知らせページや、「転職したいなら事前にやっておくべき10個の準備」など求職者に向けたコラム記事などがこれに当たります。

ホームページに必要な機能

・記事の投稿機能

・面談予約機能

・お問い合わせ機能

など欲しい機能を列挙してください。必要な機能のみ記載すればOKです。

デザイン

希望するデザインを記載します。ポイントは

- ロゴは引き続き使用するのか・リニューアルするのか

- デザインの方向性

- デザイン参考サイト

あたりを記載すると良いでしょう。この例のように、参考デザインが多い場合は別途エクセルなどにまとめてしまっても大丈夫です。

テキスト・画像素材

- テキストや画像素材はどちらが用意するのか

は必ず記載しておきましょう。あとで問題・トラブルになることがあります。

サイトの機能要件・要望 まとめ

少し専門的な内容だったかもしれませんが、重要なのは以下のポイント。

- ホームページでやりたいこと(要望)をしっかり伝える

多少幼稚な表現や内容でも全く問題ありません。やりたいことの箇条書きでも大丈夫です。できるだけ全て書ききってしまうようにしましょう。

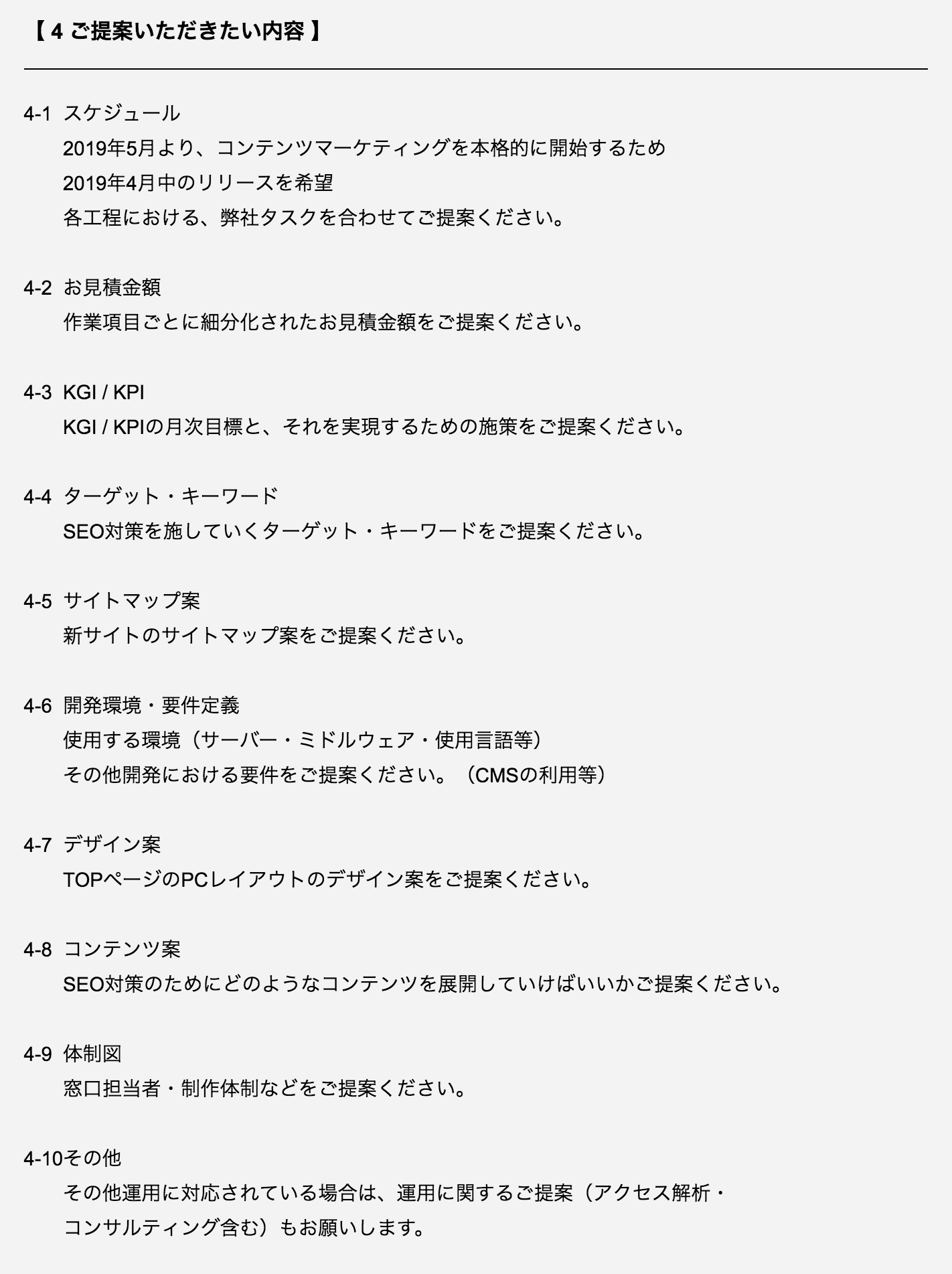

4:提案して欲しい内容

提案時に、欲しい情報をあらかじめ指定しておきます。あまりプロジェクトによって大きく変動する部分ではないので、下記の例を参考にしてもらえれば幸いです。

スケジュール

単純な納期だけでなく、

・各工程のスケジュール

・各工程における発注者が対応しなければならないこと

を同時に提出してもらいましょう。

お見積もり金額

お見積もり金額はいわずもがなですね。

KGI / KPI

冒頭のプロジェクト概要で記載したKGI / KPIですが、制作会社に提案してもらうのも「アリ」。

自分で設定できない場合は提案してもらいましょう。

ターゲット・キーワード

ホームページで集客を行う場合

・誰向けに

・どんなキーワードで

SEO対策を行なっていくか、が非常に重要になります。

制作会社の腕の見せ所であるため、集客が目的のホームページの場合は提案してもらいましょう。

サイトマップ案

必要になるページを整理したホームページ全体の設計図です。必ず必要になるので提案してもらいましょう。

開発環境・要件定義

システム部がある会社は開発要件をチェックしておいた方が良いと思います。

※システム部がない場合・制作会社から提案されてもらわからない場合は割愛して大丈夫です。

デザイン案

デザイン案は、案件の予算や制作会社によって提案時点で提出してくれるか変わります。

※難しそうな場合は割愛して大丈夫です。

コンテンツ案

ここでは求職者向けに「転職コラム」を書いていく想定でしたので、どのような記事を書いていけばいいか制作会社に提案依頼をしています。

体制図

誰が担当になるのか、どのような人が制作をしてくれるのか聞いておきましょう。

その他

ホームページ公開後の運用などが必要になる場合はあらかじめ提案してもらうようにしておいてください。制作が終わった後に話を始めるとトラブルになることがあります。

提案して欲しい内容 まとめ

今回の例では、一般的な内容を記載しておきました。プロジェクトによって必要な項目や不要な項目があると思います。適宜、追加・削除してください。

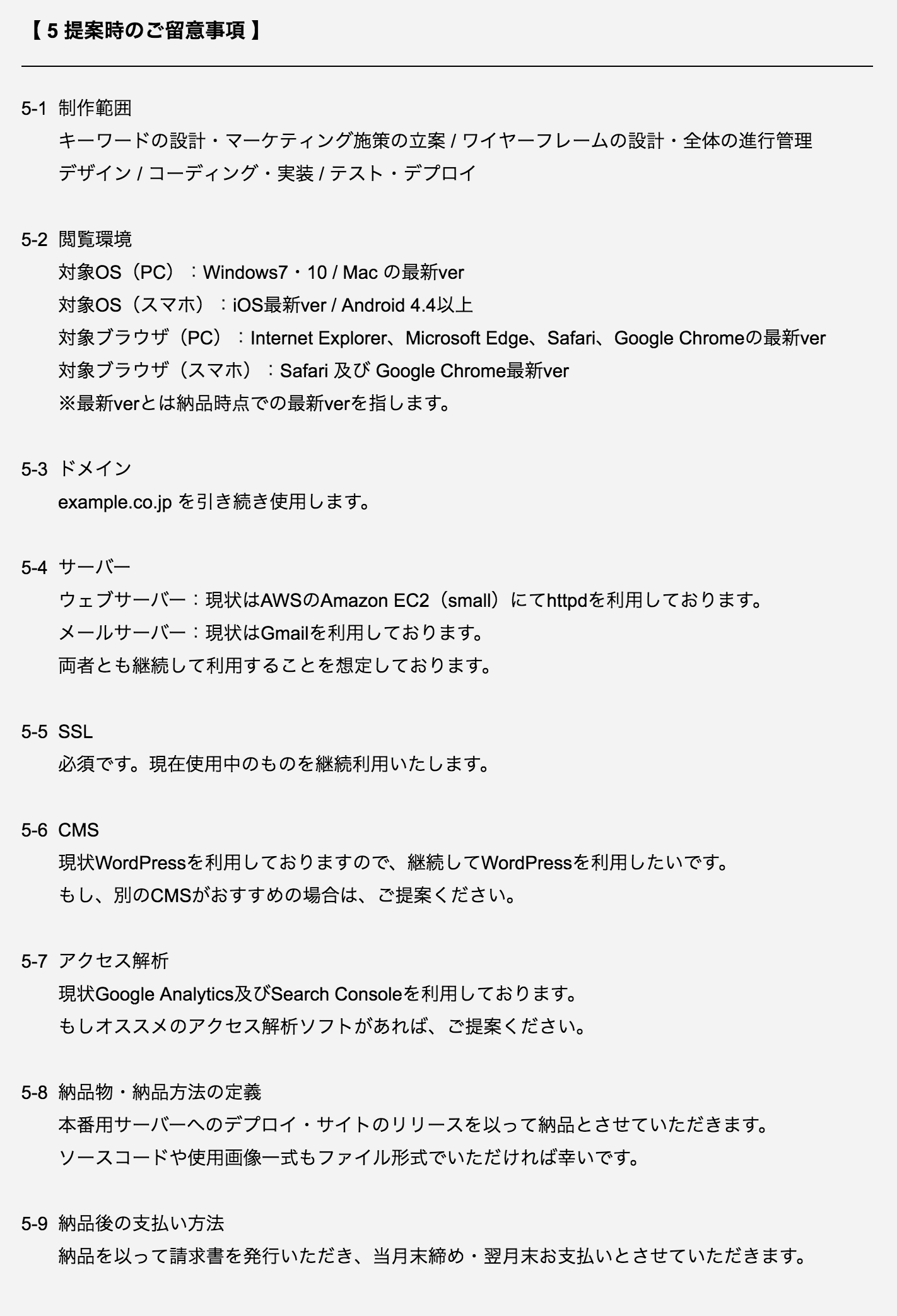

5:補足事項

この項目は、「この情報があると制作会社は見積もりしやすい!」という補足事項を集めた項目。

そのため、専門用語や知識が多いです。もし分からない場合は飛ばしても大丈夫です。

自分が分かる部分だけ埋めていただく形で良いかと思います。

制作範囲

制作範囲を明確にしておくことは、後々のトラブル防止にも役立ちます。どこまでの制作会社にやって欲しいのかを記載するようにしましょう。

閲覧環境

どのOS / ブラウザで閲覧した時に動作を保証してもらうかを定めたものです。一般的な内容を記載しておきましたので、こちらで問題ないかと思います。

※2018年7月時点のものです。順次バージョンアップされていく可能性ありますのでご注意ください。

参考までに・・・

日本国内のブラウザシェア

ドメイン・サーバー

利用するドメインとサーバーが事前にわかると、制作会社が作業工数を見積もり安いです。

結果見積もりが安くなる可能性もありますので、わかる場合は記載するようにしておきましょう。

SSL

2018年7月からはSSL化されていないホームページには警告表示がされるようになります。

SSLはセキュリティ的にも必要なので、実装してもらうようにしましょう。

CMS

CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を利用する場合は、指定しておきましょう。

制作会社から提案してもらうのも良いでしょう。

アクセス解析

Google AnalyticsとSearch Consoleが基本です。

この2つがあれば基本的には問題ありません。

納品物・納品方法の定義(重要)

納品物・納品方法の定義は、意外とトラブルになりやすいポイントです。

- サイトの公開まで制作会社に支援してもらうのか

- ソースコード(ファイル)の納品だけでいいのか

明確にしておくことが重要です。

納品後の支払い方法

規定に沿って記載するようにしましょう。特に小規模な制作会社は気にする会社が多いです。

補足事項まとめ

繰り返しになりますが、この項目は専門知識が多少必要になります。分からない部分は飛ばして大丈夫ですので、わかる部分だけ記載するようにしましょう。

6:法務要件

規定に沿って契約書を締結する必要がある場合は記載しておきましょう。

(契約書を結ぶのは厳しいので提案しません。となる制作会社はほぼいないので、特殊な契約がない場合は記載しなくても大丈夫です。)

契約書は要注意

ホームページ制作に関する契約書には注意する点がたくさんあります。

ぜひ確認しておきましょう!

ホームページ制作の業務委託契約書チェックの6つのポイント

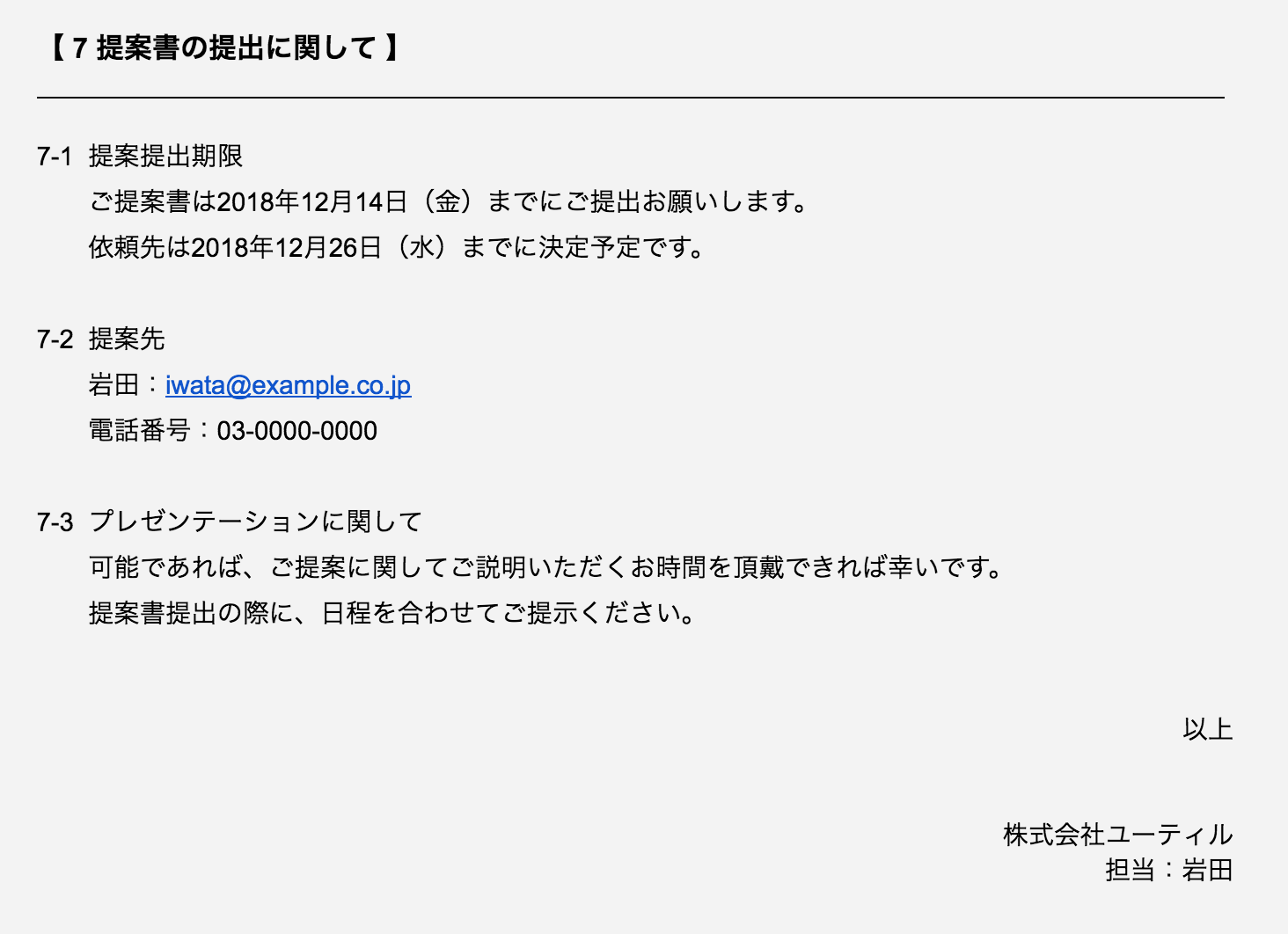

7:提案の進め方

最後に提案書の期限と提出先を記載して完成です。制作会社の提案は、提案書の書面だけでなく、プレゼンを受けることをオススメします。

プロジェクトを成功させるために、提案書や提案内容は非常に重要です。しかし、制作会社の担当者との相性も同じくらい重要になります。

そのため、会って色々会話をしてみて「この人と一緒に仕事をしたい!」と思えるかどうか見極めるようにしましょう。

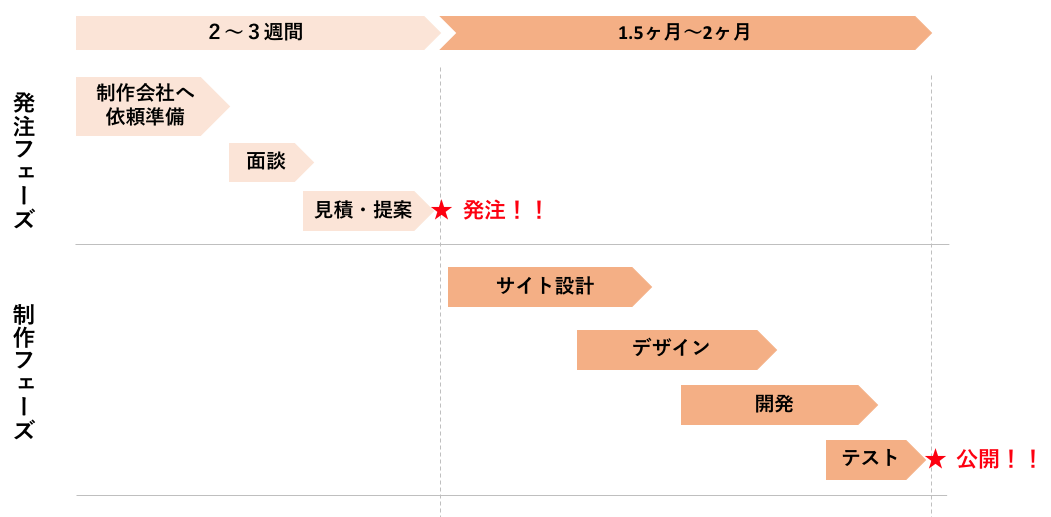

RFP作成後の流れ

RFPを作成したあと、どんな流れでホームページが完成するのか解説します。

見積もり・提案

所要期間:1週間〜2週間

実働時間:1回あたり1時間程度

内容:実際に制作会社から提案を受ける・見積もりをもらう

発注する制作会社の決定

RFPをもとに制作会社からの見積もり・提案を受けます。このとき発注側で準備するものはありません。制作会社からの提案をもとに、発注する制作会社を選びます。

要件定義

所要期間:2週間〜1ヶ月

実働時間:2~3日

内容:ホームページの全体像(サイトマップ)の確認 &

ホームページの要件定義表・ワイヤーフレームの確認

ホームページ制作において最も重要な工程が要件定義です。

・ホームページに必要な機能

・制作に用いられる技術

・スケジュール(納期)

・必要な人員(工数)

要件定義が曖昧だと、あとから追加で人員やホームページのデザイン・機能などを足す場合や、イメージしていたホームページと完成形が異なるリスクがあります。要件定義は時間をかけて納得するまで行いましょう。

デザイン

所要期間:2週間〜1ヶ月

実働時間:1〜2日

内容:制作会社から提出されるデザイン案の確認

要件定義で定めた内容をしっかり反映させたデザインを行う工程です。ホームページ制作で最も多い失敗はデザインに関するもの。「思っていたデザインと違った」と揉めるケースが非常に多いです。事前に入念に打ち合わせを行ったとしても、「イメージと違った」となることも少なくありません。デザインは完成する前にも小まめに確認しましょう。

このあと、ホームページ作成ツールやコンピュータ言語などを使って、ホームページの形を作っていきます。ここは発注者はすることがありません。

テスト・修正

所要期間:1週間程度

実働時間:1~2日

内容:完成したホームページの最終チェック

ホームページが一度できあがったあと、納品物のチェック(検収作業)を発注側で行います。テストは制作会社が先に行いますが、続けて発注者側も追いテストをします。

- ホームページに誤字・脱字がないか?

- 正しい情報が、正しいページに掲載されているか?

- スマホで閲覧しても表記が崩れていないか?

- お問い合わせの機能は正しく動作しているか?

実際にホームページを訪れ、上記のような項目を確認していきます。問題があれば修正を依頼し、ホームページの完成です。

RFP(提案依頼書)の書き方のポイント・注意点

制作会社から、良い提案を引き出すためには、以下の2点が不可欠です。

- 現状の課題が明確であること

- プロジェクトの目的・納期などの、クライアントの要望が明確であること

この「課題」と「要望」がしっかり伝わる構成にするのがRFPを作る上で重要です。その上で、RFPを書くときに意識すると良いポイントを5つ紹介します。

「課題」と「要望」を伝えることを意識する

RFPは情報量が多く、書くのが大変です。全部、気合を入れて書くのが理想ですが、強弱をつけるとしたら、いろんな情報の中で特に大事な部分である「課題」と「要望」を伝えることを意識しましょう。事業の情報や細かいデザインなどは正式に発注してからでも固められます。制作会社から良い提案を引き出すために最も大切な課題と要望をしっかり書いてください。

分からない項目は飛ばしても良い

完璧なRFPにこだわる必要はなく、分からない項目は飛ばして大丈夫です。前章でRFPの書き方を説明しましたが、全部、書かなくても大丈夫です。繰り返しますが「課題」と「要望」が伝わることを意識しましょう。

役割範囲を明確にしておく

制作会社から提案をもらう際、発注側と制作会社側で担当する役割を明確にしてもらうようにRFPに記載しましょう。

ホームページ制作の費用を抑えて作りたい場合、「写真やテキストは発注側で用意してください」と言われる場合があります。

他にも「デザイナーはベテランに頼むと人件費が高くなるので、費用を抑えるために新人や外注のフリーランスを使う」などのケースもあります。役割を明確にしておくと、どの制作会社に依頼するのかが決めやすくなります。

詳しい人や専門家に見てもらう

RFPを作ったら、すぐに制作会社に送るのではなく、社内の詳しい人や当サイトWeb幹事のような外部のアドバイザーなどから不備がないかフィードバックをもらっておくと安心です。

- 明確で具体的な要件になっているか

- 質問は的確で回答しやすいか

- 提案の質を高める内容になっているか

上記のような内容をチェックしてもらうといいです。当サイトWeb幹事もRFPに関する相談を無料で受け付けています。お気軽にご相談ください。

RFPを作るメリット

RFPを作るのが面倒くさい、リソースを割くべきなのか迷っている方に3つのメリットを紹介します。リソースをかける価値があるので参考にしてください。

制作会社とのやり取りを減らせる

RFPを作ることで、制作会社とのやり取りを減らせます。事前に制作会社に提出しておくことで、いざヒアリング(打ち合わせ)をするときに、すでに自社の課題や作りたいホームページをある程度は理解してもらえているので、説明や質問のキャッチボールが少なくなります。

制作会社も事前に提案書を用意したうえでヒアリングに臨んでくれる場合もあるので、制作会社とのやりとりがスムーズになります。

制作会社を選びやすくなる

RFPは一つ作れば、複数のホームページ制作会社へ提出できます。制作会社から返ってきた提案書の内容を比較することで、自社に合いそうな制作会社を選びやすくなります。

そもそもRFPがなければ、制作会社にすべて口頭で説明しなければいけないので、プレゼンも大変です。候補先が多くなればミーティングの時間も手間もかかります。

見積もり金額を適正に収められる

RFPを作ることで、制作会社からの見積もり金額を適正範囲内に収められるメリットがあります。RFP内には作りたいホームページのイメージ、納期や予算などの条件といったニーズが記載されて発注者のニーズが明確なので、制作会社も精度の高い見積もりを算出できるからです。

逆に、発注者のニーズが曖昧な場合は、見積もり金額が高くなる傾向にあります。どんなホームページを作るべきか完成がイメージしにくく、修正・変更などによって工数が増えるリスクがあるので、あらかじめ高めの金額で見積もるのです。

RFPを作成しない場合の失敗例

|

|

RFPを作成「しない」場合 |

RFPを作成「した」場合 |

|

提案の質 |

要件が曖昧なため |

要件が明確なため |

|

発注後のトラブル |

口頭での合意形成になるため |

文書化されているため |

|

見積もり金額 |

やり取りがかさむと判断されると |

ディレクション費用や制作進行費 |

|

評価基準 |

目的が明確でないため判断がブレる |

RFPに沿った評価・判断が可能 |

|

社内の合意 |

関係者が多いと社内で炎上することも |

RFPに要望を集約 |

RFPが無くてもホームページを作ってくれる制作会社はありますが、見積もりの時点では「見積金額が制作会社によって大きく違う」といった問題点が発生します。

発注後に行う、正式な制作費用を決める要件定義の際も、見積書と金額が大きく違うといった問題になりかねません。

RFPを作成することで自社の課題、目的やターゲットなどが明確になるため、本来、作るべきホームページの理想像が固まってきます。RFPなしでいざ制作会社と細かい打ち合わせをしたら、企画段階のホームページと内容が変わったというケースもあります。多少の手間を惜しまず、RFPは作成するようにしましょう。

【参考】制作会社の評価シートも作っておく

|

カテゴリ |

質問(評価ポイント) |

会社A |

会社B |

|

企画設計 |

企画から一緒に行ってくれる制作会社か |

◯ |

△ |

|

要件定義書は丁寧で詳細まで書かれているか |

◯ |

△ | |

| デザイン |

デザインのテイスト・得意分野は 自社のイメージに合っているか |

◯ | × |

|

過去の制作実績の中に イメージに近いデザインはあるか |

◯ | △ | |

|

マーケ ティング |

集客まで考えてくれるか 制作体制にマーケターはいるか |

× |

◯ |

|

過去に自社と同じ業界で 集客の実績はあるか |

× |

◯ |

|

| 開発 | 要望通りの機能は実装してくれるか | △ | × |

| 過去に同じような機能を実装したか |

◯ |

× | |

| 運用 | ホームページ公開後の運用も対応しているか |

◯ |

◯ |

|

電話対応・訪問対応など公開後の フォロー体制も充実しているか |

◯ |

◯ |

RFPの書き方そのものから外れますが、書くときに制作会社を選定する軸を決めておくといいです。特に、複数社を比較するときフォーマットも内容も違う提案書が返ってくるので、どの制作会社が良いのか迷ってしまいます。そのとき、制作会社を評価する軸を決めておくと迷いにくくなるとともに、社内で協議するときも属人化しなくて済みます。上の表はあくまで参考です。

・提案内容が細かい

・自社への理解度が高い

・提案書を見たときの熱量が高い

基準は何でも構いませんので、決めておいてください。また、複数社を比較する場合は、提案書の形式を指定して統一すると比較しやすいです。

RFPのサンプルを無料ダウンロード

本記事で使用したRFPのサンプルを、Wordファイル形式でプレゼントいたします。

下記のページから資料ダウンロードが可能です。Word形式ですぐに編集・修正が可能です。

お気軽にダウンロードください。

RFP・提案依頼書 サンプル(Word形式)

「RFP(提案依頼書)の書き方」の記事でご紹介したRFPのサンプルです。ホームページ制作会社へ見積もり依頼をする際にサイトの目的・自社の課題を共有し「こういう提案をしてほしい!」と依頼するための資料です。Word形式ですぐに修正・編集できるので、ぜひ...

無料でダウンロードする

RFP・提案依頼書 サンプル(Word形式)

「RFP(提案依頼書)の書き方」の記事でご紹介したRFPのサンプルです。ホームページ制作会社へ見積もり依頼をする際にサイトの目的・自社の課題を共有し「こういう提案をしてほしい!」と依頼するための資料です。Word形式ですぐに修正・編集できるので、ぜひ...

無料でダウンロードする

ダウンロード後、実際にRFPを作ってみて相談したいことがあれば、Web幹事にお問い合わせください。プロのアドバイザーが無料でヒアリングさせていただきます。

RFP(提案依頼書)の書き方まとめ

以上、RFPのサンプルを交えて解説しました。

RFPに記載する項目

1:プロジェクトの概要

2:会社概要・事業概要

3:サイトの機能要件・要望

4:提案して欲しい内容

5:補足事項

6:法務要件

7:提案の進め方

書き方のポイントは、以下の2点

- 難しい用語は使わなくてOK。「課題」と「要望」をしっかり伝えることを意識する

- 分からない項目は飛ばしてOK。完璧なRFPにこだわらなくて良い。

RFPはしっかり記載すればするほど、制作会社からの提案の質が上がることが期待できます。

しかし、そのために時間をかけすぎても本末転倒。

自分の言葉で、できるだけ丁寧に書いていけば熱意は制作会社にも伝わります。

熱意が伝われば制作会社の提案の質も自ずと上がります。

ぜひ、RFPを作って「失敗しないホームページ制作」を行ってみてください。

※自分でなかなか記載する時間が取れない。という方はWeb幹事にご相談ください。

Web幹事専門のコンサルタントが、要望をヒアリング。

貴社の代わりに簡易版のRFPを無料で作成します。

【参考】ホームページ制作の費用がわかる料金シミュレーター

作りたいホームページはいくら費用がかかるのか?

そんな悩みに応えるべく、Web幹事で料金シミュレーターを用意しました。

- サイトの用途(採用サイトなど)

- ページ数

- デザイン

- 機能

ホームページの制作に関する8問に選択するだけで、たった60秒で制作料金が分かります。料金の算出は無料なので、ぜひご利用ください。

ホームページ制作の相場を知りたい方はこちら

ホームページ制作の相場については以下のページにてわかりやすくまとめていますので、あわせて参考にしてみてください。

【目的別】ホームページ制作の料金相場まとめはこちら

・目的別ホームページ制作の費用相場

・ホームページ制作の重要ポイント

をプロが丁寧にわかりやすく解説。

相場とポイントをおさえることで失敗は減ります。ぜひ参考にしてみてください。

Q. RFPに必要な項目は?

RFPに必要な項目として「プロジェクトの背景や目的」「依頼の範囲」「解決すべき課題」「競合他社・ベンチマーク」「予算」「スケジュール」「想定ターゲット」等が挙げられます。

Q. ホームページ制作会社の選び方は?

まずは実績や評判を調べて、制作会社の信頼性・技術力を確認しましょう。また、自社のニーズに合ったサービスを提供できるのかも重要です。最終的には複数の制作会社から提案をもらい、比較検討することで最適な選択ができます。

ホームページ制作の相場ガイドブックを

無料でプレゼントします!!

ホームページの相場に関するガイドブックを

無料でプレゼントいたします!

・コーポレートサイト

・ランディングページ

・ECサイト

・オウンドメディア

・採用サイト

の相場の情報を徹底解説。

さらに相場を理解するためのポイントや

ホームページを業者に依頼する前の準備方法も

合わせて解説。

ホームページを依頼したいが、相場が分からず心配

という方はぜひダウンロードしてください。

この記事を書いた人

岩田 真

専門分野: ホームページ制作,ディレクション,Webマーケティング

株式会社ユーティル代表取締役。2015年にWeb制作会社として株式会社ユーティルを設立。Webディレクター・営業担当として、3年で上場企業を含む50社以上のホームページ制作に従事。経験・スキルがゼロの状態からホームページ制作事業を始めたので初心者の方に分かりやすく、業界の知識をお伝えできます!

このライターの記事一覧